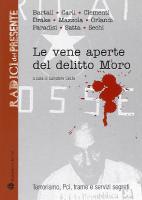

Le vene aperte del delitto Moro. Terrorismo, PCI, trame e servizi segreti 8856400146, 9788856400144

Le vene aperte del delitto Moro sono le ombre del sistema politico dell'Italia repubblicana. Perciò continuano a in

464 62 3MB

Italian Pages 360 [362] [362] Year 2009

Polecaj historie

Citation preview

collana diretta da Salvatore Sechi

1

Roberto Bartali • Luigi Carli • Marco Clementi Richard Drake • Franco Mazzola • Fernando Orlandi Gabriele Paradisi • Vladimiro Satta • Salvatore Sechi

Le vene aperte del delitto Moro Terrorismo, Pci, trame e servizi segreti a cura di Salvatore Sechi

www.mauropagliai.it

© 2009 EDIZIONI POLISTAMPA Via Livorno, 8/32 - 50142 Firenze Tel. 055 737871 (15 linee) [email protected] - www.polistampa.com ISBN 978-88-564-0014-4

SOMMARIO

Salvatore Sechi, Introduzione

pag.

7

Richard Drake, Il delitto Moro trent’anni dopo Marco Clementi, La memoria difensiva di Aldo Moro Luigi Carli, La colonna genovese delle Brigate rosse Roberto Bartali, Il Pci e le Brigate rosse Fernando Orlandi, A Praga, a Praga! Gabriele Paradisi, Quegli «… ottusi servitorelli…» Franco Mazzola, Il caso Moro visto dal Palazzo Vladimiro Satta, La risposta dello Stato ai terrorismi Salvatore Sechi, Il delitto Moro e l’«eversione atlantica»

» » » » » » » » »

19 31 51 77 121 161 189 203 245

Appendice

»

315

» »

345 347

(comunicato n. 2 delle Br, note di R. Rota, due lettere di B. Craxi)

Bio-bibliografia degli autori Indice dei nomi

INTRODUZIONE Salvatore Sechi

Tutti condannati, ormai quasi nessuno in ceppi, grazie ad una legislazione premiale tanto generosa verso i carnefici quanto malthusiana verso le vittime. Il delitto Moro, il maggiore omicidio politico dell’Italia repubblicana, è in questi scarni dati sulle condizioni delle carceri. L’estinzione delle pene da parte dei colpevoli rende melanconico il ricordo della tragica vicenda che le ha giustificate. Contro chi ha a lungo evocato il carattere repressivo dello Stato (accusato di essere complice o fomentatore della “strategia della tensione”), la liberazione di tutti gli imputati condannati testimonia il carattere assai blando della legislazione di emergenza varata in Italia dai governi negli anni Settanta. È quanto mostrano, comparativamente, gli studi di Marica Tolomelli sulla Germania occidentale. Se dal capitolo dei delitti e delle pene si passa all’analisi di ciò che hanno significato i 55 giorni trascorsi tra il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, si può parlare di vene aperte. Domande ancora appese, quasi conficcate, ai punti interrogativi, smarrimento delle interpretazioni, particolari grandi e piccoli che, ognuno animato da una logica interna quasi sempre assoluta, si infoltiscono sulla filiera. Randagi o malinconicamente muti. I saggi qui raccolti sono figli dell’occasione (il primo convegno nazionale sul delitto Moro organizzato dal Comune di Cento, il 15-16 marzo 2008) in cui si sono dipanati i disagi delle versioni ufficiali, il calore vivo di inesauste polemiche che le ha investite. Studiosi o affabulatori di dietrologie hanno preso di petto sentenze dei tribunali o verdetti politici brandendo come un’arma i risultati di studi o solo lo squadernamento di fascinose congetture. A Cento, era la prima volta che i sostenitori di punti di vista diversi ed opposti si confrontavano a fianco delle tele dolenti del corpulento Guercino. Dopo un anno sono rimasti i grumi di tenaci contrapposi7

SALVATORE SECHI

zioni, anche se la postura delle divergenze ha meno spigoli e sembra scemata l’euforia e il gusto, di ascendenza politica, per la rissa continua. Avviene sempre così, allorché la storiografia (una non-scienza e sempre umbratile) cede il passo, e lo spazio, alla dietrologia, e la storia viene piegata oltremodo alla suggestione e alla congettura. Dopo il convegno nella cittadina emiliana1 alcuni interrogativi e dilemmi credo siano cambiati o non sono riformulabili nei termini del passato. Il rapimento e l’assassinio di Moro, ritenuto il massimo rappresentante politico della borghesia e del segmento italiano del sistema imperialistico delle multinazionali, fu un’impresa di mano proletaria, una sorta di vendetta di classe? Secondo il pubblico ministero che si occupò della colonna genovese delle Brigate rosse2, e le fece condannare, Luigi Carli, i suoi componenti non superarono mai le 60 unità, ed erano figli della piccola e media borghesia, per lo più studenti e docenti universitari. Ci fu anche un manipolo di operai, di sindacalisti, di militanti delle associazioni cattoliche, di dipendenti dell’azienda municipale trasporti. La componente operaia arrivò al massimo a 12 presso la brigata Italsider, ma mai a più di due o tre nelle brigate del Porto, dell’Ansaldo ecc. Fu proprio questa separatezza dalla classe operaia a segnare la fine del brigatismo genovese. Ebbe luogo dopo l’assassinio di Guido Rossa, quando il Pci decise di scatenare una risposta massiccia contro le Br, ponendo fine ad ogni residua complicità o solo comprensione (lo slogan «Né con le Br né con lo Stato!»). La testimonianza del giudice ligure fotografa la situazione delle grandi fabbriche genovesi del 1979-1983. Con l’irruzione in via Frac1

Al Convegno nazionale “Il delitto Moro. Golpe internazionale e/o terrorismo italiano?”, organizzato dal Comune di Cento e sponsorizzato dall’Università di Ferrara, dal Dipartimento di Studi Politici della Luiss di Roma, dalla rivista «Nuova Storia Contemporanea» e dal Centro Studi sulla Storia dell’Europa Orientale di Levico Terme, hanno preso parte Roberto Bartali, Giovanni Bianconi, Nicola Biondo, Francesco Biscione, Luigi Carli, Gianni Cipriani, Marco Clementi, Andrea Colombo, Giuseppe De Lutiis, Aldo Giannuli, Paolo Mastrolilli, Franco Mazzola, Fernando Orlandi, Francesco Perfetti, Rosario Priore, Sandro Provvisionato, Vladimiro Satta, Salvatore Sechi (ideatore e organizzatore del Convegno). 2 Per una prima ricostruzione cfr. Chiara DOGLIOTTI, La colonna genovese delle Brigate Rosse, «Studi storici», n. 4 (2004), pp. 1151-1177.

8

Introduzione

chia, il 28 marzo 1980, di un reparto dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, le Br vennero smantellate. Questa analisi, frutto di una precisa esperienza personale del dott. Carli (proveniente dal Campasso, un quartiere operaio di Sampierdarena, da studente universitario vicino alla sinistra, amico del dirigente del Pci Roberto Speciale) contrasta con quella di uno storico romano dell’Urss, Marco Clementi. Nei suoi studi ha sottolineato l’estrazione dei brigatisti dal bacino del proletariato di fabbrica. Essi alimentarono un fenomeno settentrionale, con le radici negli agglomerati urbani e nelle grandi fabbriche del triangolo industriale. I primi nuclei e la stessa prima colonna delle Br nacquero all’inizio degli anni Settanta, in Lombardia, nelle file del lavoro manuale dipendente (e in misura minore degli impiegati e degli studenti), presso la Pirelli e la Sit-Siemens. Dunque, molto diversa è la situazione che Clementi descrive rispetto a quella di Genova. Quali furono i rapporti tra i brigatisti e il Pci? Essendo quelle terroristiche delle organizzazioni che avevano scelto la strada della lotta armata, il primo problema riguardò il rinvenimento e il successivo approvvigionamento delle armi. Da un ex partigiano comunista i brigatisti genovesi ebbero solo ferraglia. Vennero riforniti, invece, da Action Directe e dal terrorismo palestinese di al-Fatah, attraverso i valichi per la Francia e la colonna veneta. Circolarono voci anche sulla Cecoslovacchia, che il giudice Carli si limita a registrare, ma acquisteranno un peso rilevante, come emerge da diversi saggi di questo stesso volume. Roberto Bartali delinea il processo di definizione dell’atteggiamento dei comunisti nei confronti del terrorismo, che avevano replicato i modelli organizzativi delle bande partigiane (i Gap e le Sap). Dalla linea di comprensione degli anni Sessanta nei confronti del movimento studentesco («Nessun nemico a sinistra») si passa all’ambiguità fino alla svolta che coincise col sequestro, nel dicembre 1973, di Ettore Amerio. Come ha ricordato Alberto Franceschini, «a Reggio Emilia sapevano che io e gli altri eravamo nelle Br anche se nessuno lo ammetteva ufficialmente. Così io potevo tornarmene nella mia città per la Festa dell’Unità e mangiare tranquillamente ai tavoli con i compagni di pochi anni prima». La svolta si tradusse, come ricorda Bartali, in una stretta collaborazione tra l’attività di intelligence svolta dal Pci, con infiltrazioni di 9

SALVATORE SECHI

propri elementi in seno ai gruppi estremistici, e quella della polizia e dei carabinieri. Il partito si faceva Stato. Non si trattava solo di dare una prova indiscutibile e massiccia di identificazione con lo Stato di diritto, giustificata dalla politica di assunzione di responsabilità di governo. C’era, pure, l’ingombro del passato. Bisognava stornare da sé la memoria (diventata terribilmente negativa) dei corsi di addestramento alla lotta armata di gruppi di militanti. Non perché il Pci abbia mai optato per il terrorismo, ma per quel che aveva comportato, la lealtà, se non la disciplina, al Comintern, al Cominform, e i rapporti fraterni col Pcus e con un paese dedito all’espansionismo come quello sovietico. I rapporti con la Cecoslovacchia divennero centrali. Continuano ad esserlo anche oggi animando un dibattito, cioè opinioni divergenti, tra gli stessi collaboratori di questo volume (Roberto Bartali, Franco Mazzola, Fernando Orlandi, chi scrive ecc.). Dai sospetti che l’ambasciata di Praga a Roma fosse stata una stazione di passaggio del calvario di Moro, Berlinguer scivola nella paura. La scoperta di frequentazioni di elementi delle Br e dei gruppi estremistici nei campi militari cechi, sovietici e mediorientali costituivano tracce, spie che potevano portare a identificare chi erano stati i loro predecessori, cioè i comunisti? Proprio questo album di famiglia è il rovello che scuote Enrico Berlinguer, Giorgio Amendola, Gianni Cervetti, Arturo Colombi, Emanuele Macaluso, Ugo Pecchioli, Salvatore Cacciapuoti ecc. Ad avvertirlo, e denunciarlo, fu prima Margherita Boniver e successivamente, nell’anno 1993, Bettino Craxi in due lettere, inviate a Giorgio Napolitano e Giovanni Spadolini rispettivamente presidenti della Camera dei deputati e del Senato. In esse si rilevava il ruolo classicamente comunista (cioè per un verso a difesa della democrazia e per l’altro di complicità col più dispotico e criminale potere del mondo, quello del comunismo sovietico) svolto da Ugo Pecchioli, chiedendone le dimissioni da presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti3. Chi, per conto del Pci, aveva inviato a Mosca gruppi di radio-trasmettitori, per essere addestrati dal Kgb a creare strutture illegali e spiare le attività militari, politiche ecc. del nostro paese, non 3

Si veda Maurizio CAPRARA, Craxi: Pecchioli deve dimettersi, «Corriere della Sera», 28 ottobre 1993, p. 7; Una lettera di Craxi sul “caso Pecchioli”, ivi, 29 ottobre 1993, p. 13.

10

Introduzione

poteva assolvere quell’incarico. Pertanto queste lettere, che pubblico in Appendice, rimasero carta straccia. Come accade a quelle dei riformisti italiani, che siano anche coerentemente anti-comunisti, sostarono senza risposta. Di fronte alle accuse di complotto e di sedizione mosse a Praga Fernando Orlandi deplora l’uso parziale, selettivo o, peggio, l’omissione della documentazione archivistica (a cominciare da quella della Repubblica ceca, accessibile da molti anni). Sulla base di essa, e di alcuni riscontri su fonti italiane, può affermare che per città come Dobrˇ ichovice sarebbe un’invenzione bella e buona sia la proclamata esistenza di campi di addestramento militare alla guerriglia, al sabotaggio e alle armi automatiche sia che a frequentarli possano essere stati i comunisti prima e i brigatisti successivamente. Orlandi non esclude che tanto in Cecoslovacchia quanto in Urss (qui sicuramente fino al 1981) quadri selezionati del Pci possano essere stati istruiti, sotto l’occhio vigile del Kgb, a tecniche di spionaggio, mimetizzazione per pratiche illegali, uso di radio-ricetrasmittenti, azioni specifiche di addestramento. È quanto sostengono Ministero dell’Interno, degli Esteri, servizi segreti e carabinieri. Di qui l’esigenza di un esame comparativo delle fonti italiane, ceche e russe che Orlandi opportunamente avanza. L’ex-sottosegretario al Ministero della Difesa e alla Presidenza del Consiglio, Franco Mazzola, non ha dubbi nel dare testimonianza del fatto che le voci sulla pista ceco-sovietica e quella mediorientale, per spiegare il terrorismo, erano quelle prevalenti al Viminale. Ma la presenza di Luciano Ferrari Bravo (e del gruppo legato a Toni Negri, che del comunismo dell’Europa orientale non subì mai il fascino), Augusto Viel, Fabrizio Pelli, Alberto Franceschini, Renato Curcio ecc. è smentita dalle ricerche tanto di Nicola Biondo, consulente della Commissione Mitrokhin, quanto di Orlandi e dal libro di Giuseppe Fiori. Mazzola chiama in causa la politica estera del doppio binario, da “marca occidentale”, con una faccia volta alle Alpi (cioè all’Occidente e all’atlantismo), e una faccia volta al Mediterraneo (cioè filo-arabopalestinese) che proprio Moro aveva contribuito a irrobustire. Una volta sotto schiaffo, poteva farcela lo Stato italiano a reggere questo equilibrio? I 55 giorni del calvario di Moro celebrarono l’inefficienza storica degli apparati statali di prevenzione e repressione. Gli italiani, non solo quelli vicini agli stereotipi della sinistra comunista, si sono spesso chiesti se lo Stato non sia stato complice, se 11

SALVATORE SECHI

non fomentatore, della strategia della tensione di cui l’assassinio del presidente della Dc sarebbe il massimo esempio. Vladimiro Satta, abituato da sempre a scombinare la quiete dei conformismi, smonta questa tesi in nome del principio del distingue frequenter. Non possono essere confusi tre periodi: il quinquennio (1970-1974) dell’inerzia legislativa, dell’arretratezza normativa e della impreparazione degli apparati; il quinquennio (1974-1978) di una politica ondivaga anche contraddittoria; e il dopo-Moro. Allora il Nucleo speciale anti-terrorismo dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e l’Ispettorato generale per l’azione contro il terrorismo (poi Sds) del questore Emilio Santillo, insieme alla legislazione che incoraggiò il “pentitismo”, consentirono allo Stato di riportare sulla criminalità politica organizzata una vittoria piena. Alla fine, il terrorismo rosso e lo spontaneismo armato nero sono stati sconfitti. Ed è un grande successo della democrazia italiana non aver pagato un prezzo che non era scontato potesse esserle risparmiato: quello di vedere diminuire la libertà di espressione, di voto e il pluralismo politico. Satta onestamente confessa che il paese ha, invece, dovuto soccombere di fronte allo stragismo. I suoi protagonisti l’hanno potuta fare franca, in quanto lo «stragismo, obiettivamente, era più sfuggente, perché rinunciando a rivendicare gli attentati e a coltivare un radicamento sociale si rendeva meno esposto del terrorismo rosso; inoltre la destra eversiva usufruì di qualche protezione, attestata da episodi di slealtà degli apparati nei confronti della magistratura inquirente». C’è da chiedersi se prevenire (è quanto lo Stato italiano non sa fare), non sia più oneroso (anche in termini di godimento delle libertà) che reagire. I dubbi sulla dinamica dei fatti nell’agguato di via Fani e in generale la differenza tra la verità processuale e quella realmente accertata avanzati dall’onorevole Franco Mazzola si sommano a quelli sull’attribuzione dei comunicati dei brigatisti. Gabriele Paradisi ha il sospetto che non si sia andati a fondo, quanto era necessario, lasciando così semplicemente accantonata, e quindi senza risposta, la preoccupazione che venne avanzata da un diplomatico che era stato in servizio all’ambasciata italiana a Mosca, il consigliere Renzo Rota. Non c’era una ridondanza della lingua russa, anzi del lessico leninista, nella terminologia con cui si esprimevano i brigatisti almeno nei 12

Introduzione

primi due comunicati del 18 e 25 marzo 1978? Il timore che essi non fossero italiani può dare la stura ad un tormentone, alimentando il ritorno della fenice, cioè della vecchia cara dietrologia. Insieme a quella che accusa l’Urss e il suo servizio segreto (il Kgb), ne è cresciuta un’altra di segno diametralmente opposto. In termini storiografici è stata battezzata come «teoria dell’eversione atlantica». Secondo il Pci che per primo la inaugurò, a suonare la musica sarebbero stati la Cia degli Stati Uniti, il Mossad di Israele, l’MI6 della Gran Bretagna, la nostra intelligence dai nomi stagionalmente cangianti. Nelle pagine che seguono me ne occupo ampiamente (e ne chiedo scusa ai lettori) avviando una discussione con l’esponente più avveduto e sensibile, Giuseppe De Lutiis, di questo genere di studi. Proprio per la sua volontà, e non solo desiderio, di non restare prigioniero di vecchi schemi, di modificarli e anche rinunciarvi, se necessario, mi pare si possa dire che De Lutiis, a differenza di altri suoi “scolari”, sia diventato abbastanza postumo alla formulazione identitaria che ho voluto qui discutere. La storiografia del caso Moro si è sempre trattenuta, se non rifiutata, dal guardare sino in fondo su come erano veramente scritti i comunicati Br. Con questa omissione ha evitato di vedere rifrangersi “lo specchio orrendo” delle tare ereditarie dell’album di famiglia. Perciò Gabriele Paradisi ripercorre con pudore, come se fosse una colpa, l’âme d’ancêtre di quei giorni. Ma essa acquista una coloritura dietrologico-complottistica negli scritti di chi, per la verità, sembra rivendicarla senza remore, quasi con orgoglio. Anche nella cura assai ritrosa per la completezza bibliografica, e per la segnatura delle fonti, A. Giannuli è in tutto e per tutto uomo della contro-informazione4. Da P. Cucchiarelli, G. De Lutiis, i ferri vengono fatti cigolare al collo e ai piedi di vecchi satrapi onnipresenti della politica italiana, cioè Giulio Andreotti, i servizi segreti, in combutta con la camorra e la malavita di Francis Turatello. Di questo Anello della Repubblica offre un quadro Stefania Limiti per Chiarelettere. È 4

A questo aspetto importante della realtà italiana ha dedicato di recente una ricerca (A. GIANNULI, Bombe a inchiostro, Bur, Milano 2008), in cui si contrappongono oscurità come «le cosiddette fonti ufficiali dell’informazione e i molti rivoli della militanza democratica», e si coltiva una doppia illusione (per un liberal-democratico), cioè che il sigillo di «una democrazia integrale» sia «lo svelamento dei rapporti di potere». Dilemmi da storiografia da Centri sociali.

13

SALVATORE SECHI

un mondo umbratile, di intelligence sopravvissuta al fascismo (il “Noto Servizio” in attività con la Nato come “Anello”), padri francescani, cappellani delle carceri, terroristi di ogni specie. Brigano per soldi, per carità cristiana, ma anche per interesse primario alle carte di Moro. Insieme alla preservazione del sistema politico e della stessa Nato, fu questo anche il caso del funzionario che il Dipartimento di Stato americano, per appagare le richieste di aiuto del ministro dell’Interno Francesco Cossiga, invia a Roma, Steve Pieczenik? Clementi nega che dietro le Br ci fosse la Cia o “poteri occulti” come pensava, al pari di Giannuli, uno storico come Pietro Scoppola. Né si associa al sospetto che l’ex segretario di Stato Henry Kissinger (che amava Moro quanto Olaf Palme e Willy Brandt) fosse l’occulto ispiratore dell’assassinio del leader democristiano. Quasi tutti i collaboratori di questo volume concordano con questa impostazione. Resta, però, oscuro il comportamento di Pieczenik durante il suo soggiorno come membro di uno dei Comitati di crisi creati da Cossiga. Dopo aver sostenuto il contrario (prendendo la decisione di rientrare a Washington), egli si auto-assegna un ruolo di primo piano in seno al Comitato di crisi di cui fece parte. E arriva a dichiarare di avere concordato con Cossiga sia l’operazione del lago della Duchessa (col falso comunicato delle Br sulla morte, inventata di sana pianta, di Moro) sia la scelta per cui il presidente della Dc sarebbe stato più utile da morto che da vivo. In questa condizione non avrebbe potuto divulgare i segreti militari della Nato di cui poteva essere a conoscenza né attaccare Giulio Andreotti. Pieczenik non ha mai confessato se questa linea di condotta fosse una sua iniziativa personale o l’avesse concordata col Dipartimento di Stato. C’è anche da tenere conto che altre testimonianze (da quelle di Cossiga a quelle di Stefano Silvestri, del sottosegretario onorevole Mazzola, dei magistrati Claudio Vitalone e Luciano Infelisi ecc.) lo smentiscono. Vladimiro Satta ha mostrato quanto il consulente degli Stati Uniti sia inaffidabile5, ma qualcuno lo incorona come un esperto nella guerra psicologica di cui Cossiga sarebbe stato l’ennesima vittima. 5

Si veda il saggio di V. SATTA, Il sequestro e l’omicidio Moro (in corso di pubblicazione negli atti del convegno su Moro organizzato, il 5 dicembre 2008, dalla Luiss e dall’Università di Bari).

14

Introduzione

Forse quando si scrive che Pieczenik fu un vero e proprio dominus di tutta la vicenda, il suo nome è citato come una metafora della Casa Bianca? Uno dei maggiori storici nordamericani dell’Italia contemporanea ci viene incontro riabilitando l’onda lunga e la cultura da cui viene il terrorismo italiano6. Dopo nove anni di studi, Richard Drake è arrivato alla conclusione che le ragioni della morte di Moro vanno ricercate nelle idee di chi ne è stato il killer: «Mi resi conto infatti di quanto le Brigate rosse appartenessero ad una tradizione rivoluzionaria che affondava le proprie radici nella più classica critica marxista del capitalismo». Esse non avevano la ragion di Stato come non l’ebbe mai Moro che credeva nei conflitti tra i popoli, e nel dovere di dare pari dignità anche a chi non aveva la forma dell’istituzione come i terroristi: «La ragione di rivoluzione è la più radicale delle ragioni di Stato: e le implacabili Br non risposero all’atto solenne con cui Paolo VI cercò di coinvolgerle nel dialogo da esse cercato con le istituzioni mediante l’appello diretto ai brigatisti di salvare Aldo Moro “senza condizioni”, cioè senza trattativa delle Br con lo Stato. Le Br non consideravano la Chiesa come potere, volevano il riconoscimento del potere reale: quello dello Stato italiano che non ebbero»7. Le ideologie secolari del mondo moderno non sono mitridatizzate contro il fanatismo dal quale restano influenzati anche i gruppi terroristici. Pertanto, rileva Drake in polemica con le teorie complottistiche, nonostante «i goffi tentativi […] solo attraverso una soppressione sistematica dell’uso della logica e delle prove si potrebbero sostituire, nel ruolo di autori del crimine, le Brigate rosse con la Cia, il Mossad o il Kgb». A spuntarla è, ancora una volta, il nostro saggio amico oltremontano, Alexis de Tocqueville. S.S. 6

Alla ricerca delle ragioni che hanno spinto una banda di rivoluzionari al sequestro e all’assassinio di Moro è dedicato anche l’ultimo saggio (che fa seguito a Il caso Aldo Moro, Marco Tropea editore, Milano 1996) di questo appassionato professore di storia nell’Università del Montana, R. DRAKE, Apostoli e agitatori. La tradizione rivoluzionaria marxista in Italia, Le Lettere, Firenze 2008. 7 Si veda Gianni BAGET BOZZO, Moro, la Dc e il dialogo sconfitto, «La Stampa», 3 dicembre 2008 e in generale l’ampia riflessione dello stesso Gianni BAGET BOZZO e Giovanni TASSANI, Aldo Moro: il politico nella crisi, 1962-1973, Sansoni, Firenze 1983.

15

SALVATORE SECHI

Ringraziamenti Questo libro non avrebbe visto la luce anzitutto senza il Convegno nazionale sul delitto Moro che il Comune di Cento, per la liberalità del sindaco Flavio Tuzet e dell’assessore alla Cultura Daniele Biancardi, ha reso possibile il 15-16 marzo 2008, in occasione del trentennale della morte del leader democristiano. In secondo luogo, era destinato a soccombere se non avesse potuto contare sulla collaborazione editoriale efficace e sui precisi commenti critici di Gabriele Paradisi e di Alberto (il nostro amico innominabile). 16

SIGLE E ABBREVIAZIONI

Amt Anpi Anppia

Azienda municipale trasporti di Genova Associazione nazionale partigiani italiani Associazione unitaria dei perseguitati politici antifascisti italiani Apci Archivio del partito comunista italiano Br Brigate rosse Cc Comitato centrale Cesis Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza Cia Central Intelligence Agency Cs Centro situazione (struttura del Sid) Cs Controspionaggio Digos Direzione investigazioni generali e operazioni speciali (organo di polizia di stato) Far Fasci di azione rivoluzionaria Fig Fondazione Istituto Gramsci Fplp Fronte popolare per la liberazione della Palestina Gap Gruppi di azione patriottica g.i. giudice istruttore Gis Gruppo Intervento Speciale Carabinieri Kgb Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (Comitato per la sicurezza statale) Kominform Informacionnoe bjuro kommunisticeskich i rabocich partij (Ufficio informativo dei partiti comunisti e operai) Komintern Kommunisticeskij internacional (Internazionale comunista) Mar Movimento di azione rivoluzionaria 17

SIGLE E ABBREVIAZIONI

MI6 Nar Msi Mossad Nato Nsc Olp Oss P2 Pcf Pci Pcus Polfer Raf Ros Sap Sds Sdece Sid Sifar Sigsi Sim Sim Sios Sisde Sismi Stasi Stb Sùa Ucigos Urad

Servizio segreto inglese Nuclei armati rivoluzionari Movimento sociale italiano Servizio segreto israeliano North Atlantic Treaty Organization National Security Council Organizzazione per la liberazione della Palestina Office of Strategic Services Loggia massonica segreta appartenente al Grande Oriente d’Italia Partito comunista francese Partito comunista italiano Partito comunista dell’Unione sovietica Polizia ferroviaria Rote Armee Fraktion Reparto operativo speciale dei Carabinieri Squadre di azione patriottica Servizio di sicurezza per la lotta contro il terrorismo Servizio segreto francese Servizio Informazioni Difesa Servizio Informazioni forze armate Servizio Informazioni Generali e Sicurezza Interna Stato imperialista delle multinazionali Servizio Informazioni militari Servizio Informazioni e operazioni e segrete Servizio per l’informazione e la sicurezza democratica Servizio informazioni e sicurezza militari Servizio segreto della Repubblica democratica tedesca Servizio segreto cecoslovacco Archivio statale di Praga Ufficio centrale investigazioni generali e operazioni speciali, Ministero dell’Interno Servizio civile ceco di intelligence per l’estero

18

IL DELITTO MORO TRENT’ANNI DOPO L’EREDITÀ DEL 1978 NELLA POLITICA E NELLA CULTURA ITALIANE

Richard Drake*

Ho vissuto a Roma dal giugno 1972 all’agosto 1973, in parte grazie ai fondi della borsa di studio Aldo Moro per gli studenti stranieri: un supporto che si rivelò essenziale per aiutarmi a completare le ricerche per la mia tesi di dottorato sull’emersione di una cultura secolare di destra in Italia. Quando, parecchi anni più tardi, quella dissertazione divenne un libro1, credevo ancora che avrei dedicato la mia carriera di studioso alla storia culturale e politica italiana del XIX secolo. Invece, proprio mentre a Los Angeles lavoravo al suo completamento, seppi del rapimento e della morte di Aldo Moro. Nonostante non avessi mai avuto rapporti personali con il presidente, sentii il bisogno – proprio per aver svolto le mie ricerche in quel ruolo – di dedicarmi allo studio delle ragioni per le quali era stato assassinato dalle Brigate rosse. Mi furono necessari nove anni per produrre un rapporto preliminare sui motivi dell’assassinio2. Nello scrivere quel testo, mi convincevo sempre più della nota tesi sostenuta da Eric Hoffer3 che cioè, per avere una guida ideologica e politica, gli uomini di azione dipendono da quelli di idee. Mi resi conto infatti di quanto le Brigate rosse ap* Professore di Storia moderna europea e Direttore del Dipartimento di Storia dell’Università del Montana, Usa. Il saggio è stato pubblicato originariamente su Federalismi.it: Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato (giugno 2008), che ringraziamo per averne autorizzato la riproduzione. 1 R. DRAKE, Byzantium for Rome. The Politics of Nostalgia in Umbertian Italy, 1878-1900, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1980. 2 Lo pubblicai con il titolo di The Revolutionary Mystique and Terrorism in Contemporary Italy, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 1989. 3 E. HOFFER, The True Believer. Thoughts on the Nature of Mass Movements, Harper, New York 1951.

19

RICHARD DRAKE

partenessero ad una tradizione rivoluzionaria che affondava le proprie radici nella più classica critica marxista del capitalismo. Lo evidenziava del resto anche Mario Moretti, uno dei loro leader, il quale insisteva sul fatto che le Brigate rosse avevano sempre pensato a sé come a comunisti rivoluzionari, per quanto disordinatamente le loro azioni potessero essere ricollegate alla teoria marxista-leninista. D’altra parte, lo stesso Lenin era notoriamente disordinato nell’applicazione dei principi marxisti alle azioni e alle politiche dei bolscevichi: in un senso, dunque, i marxisti-leninisti avevano già dato vari esempi di saper agire in modo innovativo, se ciò era richiesto dalle specifiche circostanze di un particolare capitalismo. In The Revolutionary Mystique, analizzavo il modo in cui Raniero Panzieri e Toni Negri avevano adattato la cultura storica del marxismo alle esigenze dei rivoluzionari dell’Italia contemporanea. Enormi divergenze di opinioni dividevano l’estrema sinistra in piccolissimi e medi compartimenti tattici ed ideologici, che raramente concordavano sui modi di promuovere la rivoluzione. La fede nella sua imminenza e necessità pervadeva l’intero movimento della cosiddetta «sinistra extraparlamentare», come veniva comunemente definito questo arcipelago di gruppi dissenzienti. Molti fra pensatori, gruppi e riviste extraparlamentari guadagnarono una certa notorietà. Ma furono Panzieri e Negri a giocare i ruoli chiave nel processo di auto-definizione della sinistra rivoluzionaria italiana alla vigilia dei violenti anni Settanta4. Nei «Quaderni rossi», Panzieri e i suoi seguaci, fra i quali anche Negri, si appassionavano a sostenere la perdurante necessità della rivoluzione. In effetti, la causa rivoluzionaria aveva sofferto, qualche anno prima, un monumentale disastro: quando infatti, nel 1956, Nikita Kruscev aveva rivelato la natura di Iosif Stalin – a lungo percepito in Italia quale la quintessenza dell’uomo comunista – alla pari di un mostro assetato di sangue, per reazione molti settori della sinistra, incluse parti dello stesso Partito comunista, invocarono l’avvento di un socialismo democratico, avviando così la lunga marcia della sinistra 4

R. DRAKE, Vivere la rivoluzione. Raniero Panzieri, “Quaderni rossi” e la sinistra extraparlamentare, «Nuova storia contemporanea», VII, n. 6 (novembre-dicembre 2003), pp. 33 sgg.; R. DRAKE, Il seme della violenza. Toni Negri apostolo della rivoluzione nella stagione del terrorismo, «Nuova storia contemporanea», VIII, n. 6 (novembre-dicembre 2004), pp. 57 sgg.

20

Il delitto Moro trent’anni dopo

verso il centro (o, almeno, verso posizioni ideologiche che Marx e Lenin avrebbero considerato come tradimenti della causa della rivoluzione). Proprio in quegli anni, Panzieri si faceva così la fama del più aperto oppositore alla resa della sinistra al riformismo, affermando che l’Italia aveva ora più che mai bisogno di una rivoluzione, e che questo richiedeva l’abbattimento violento del capitalismo nella stessa maniera descritta da Marx e messa in pratica da Lenin. Nonostante Negri abbia scritto su «Quaderni rossi», insieme a Panzieri si scontrarono su quello che era sempre stato il maggior punto di attrito nella sinistra marxista: se cioè il suo compito fosse quello di avviare la rivoluzione vera e propria o, più semplicemente, quello di limitarsi a prepararla. Negri – che, dopo la morte prematura di Panzieri nel 1964, divenne il più noto rivoluzionario marxista in Italia – spingeva più fortemente dell’altro per l’azione rivoluzionaria immediata. Brillante e carismatico professore all’Università di Padova, egli sosteneva infatti come la sola speranza per un’umanità ormai stretta nella morsa del capitalismo potesse venire dalla capacità del marxismo-leninismo di rispondere agli oppressori del mondo: insomma, un vero potere operaio, dunque – per richiamare il titolo di una delle sue riviste – avrebbe potuto essere ottenuto solo attraverso le vie descritte da Lenin in Stato e Rivoluzione. Fu proprio riprendendo quella prospettiva apertamente rivoluzionaria che per dieci anni era stata resa familiare dalla lunga fila di portavoce e riviste della sinistra extra-parlamentare, che Renato Curcio, Mara Cagol e Alberto Franceschini presentarono il loro programma nel fondare le Brigate rosse. Della sinistra extra-parlamentare, i comunicati delle Brigate rosse riflettevano le classiche questioni dello sfruttamento del proletariato e della necessità di una rivoluzione comunista contro lo status quo capitalista. Nel dichiarare guerra all’egemonia delle società internazionali che avevano fatto dell’Italia un avamposto dell’impero economico statunitense, essi davano una dimostrazione pratica di cosa significasse vivere la rivoluzione: le loro rapine, i loro rapimenti, le loro gambizzazioni e i loro omicidi generavano una sorta di regno del terrore per i sostenitori della democrazia italiana. Nelle situazioni rivoluzionarie, nessun limite morale può essere posto alla violenza del proletariato contro la classe dei suoi tormentato21

RICHARD DRAKE

ri. Era sulla base di questa regola d’oro marxista-leninista che l’organizzazione lanciò la sua sanguinosa campagna di liberazione, guadagnandosi al principio vari gradi di approvazione (o almeno di comprensione) in una vasta platea di sostenitori nella sinistra extraparlamentare. Di questa campagna delle Brigate rosse contro lo Stato, il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro segnarono lo zenith. L’enorme impatto di questa operazione sulla psiche italiana ha dato adito a “teorie della cospirazione” che andavano dal teoricamente possibile al platealmente assurdo. Ma nei 30 anni di scavi giornalistici ed accademici per la ricerca della verità sull’orribile destino di Moro, nessuna prova a sostegno di alcuna di esse è stata rinvenuta. La mancanza di prove, comunque, non è riuscita ad evitare la loro crescita lussureggiante nella società italiana. Ho passato lunghi anni negli archivi giudiziari di Roma a svolgere ricerche per il mio libro del 19955, e non sono riuscito a trovare nulla che minasse le conclusioni giudiziarie secondo le quali la morte di Moro è da imputare esclusivamente alle azioni del movimento rivoluzionario detto Brigate rosse. Del resto, essendo la figura politica più importante del paese, Moro era un obiettivo logico per le Brigate rosse. E i resoconti giudiziari mostrano come queste ultime abbiano colpito proprio nel momento della massima debolezza e confusione per lo Stato, il quale infatti, nel corso delle indagini, compì vari e ben documentati errori. Nonostante i goffi tentativi, dunque, solo attraverso una soppressione sistematica dell’uso della logica e delle prove si potrebbero sostituire, nel ruolo di autori del crimine, le Brigate rosse con la Cia, il Mossad o il Kgb. Investigando fra le carte dei processi e delle inchieste parlamentari sul caso Moro, devo dire che mi sono sentito come se mi fossi imbattuto nel sancta sanctorum di una comunità di fede. Negli Stati Uniti, ove la religione conserva un potere enorme rispetto alle esperienze culturali di altri paesi avanzati, abbiamo ampia

5

R. DRAKE, The Aldo Moro Murder Case, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1995 (tr. it. Il caso Aldo Moro. Una tragedia italiana vista da uno storico americano, Tropea, Milano 1996). Si veda anche R. DRAKE, Cultura della rivoluzione e delitto Moro. Le teorie della cospirazione contro la verità che fa male, «Nuova storia contemporanea», V, n. 6 (novembre-dicembre 2001), pp. 19 sgg.

22

Il delitto Moro trent’anni dopo

opportunità di osservare la fede in azione, anche e soprattutto ai più alti livelli del governo di Washington. In proposito, Tocqueville – che non fu né il primo né l’ultimo osservatore ad essere colpito dalla straordinaria influenza delle credenze religiose nella vita americana, ma ne rimane comunque il più brillante studioso – ha osservato, con grande acume, quanto vicine al fanatismo religioso del tipo più estremo possano giungere le ideologie secolari nel mondo moderno. I terroristi che testimoniarono nei processi Moro diedero per lo più poche informazioni utili sui dettagli del rapimento e dell’omicidio, dando così ulteriore corpo al processo di produzione di massa di “teorie della cospirazione”. Molti di loro, in compenso, resero testimonianza – come si usa dire in taluni circoli religiosi americani – della fede che li animava per Marx, per Lenin, e per un gruppo di divinità minori nel pantheon della rivoluzione. Marx e Lenin, in particolare, venivano riveriti come quella patristica le cui idee costituivano i valori essenziali della crociata che le Brigate rosse avevano lanciato contro i mali mostruosi del capitalismo italiano e dei suoi servitori – primi fra tutti i crudeli democristiani e i più sottilmente depravati comunisti. Nei licei, nelle università, nelle fabbriche e nei quartieri d’Italia, assemblee e gruppi di discussione marxisti-leninisti avevano così catechizzato una generazione di giovani sugli abomini del capitalismo e sulle virtù del comunismo come via, verità e vita per tutta l’umanità: l’adesione alle Brigate rosse richiedeva evidentemente un lungo condizionamento preparatorio nella fede e nei testi sacri del comunismo. Nel mio libro del 20036 ho tentato di analizzare il significato e le dinamiche storiche del marxismo italiano, evidenziando in particolare come, sin dal suo approdo nel paese con la traduzione e i commentari di Carlo Cafiero negli anni Settanta dell’Ottocento, la tradizione marxista italiana abbia sofferto di una fondamentale scissione fra rivoluzionari e riformisti. In questo senso, il famigerato appello di Cafiero perché il proletariato uccidesse Andrea Costa, colpevole di apostasia riformista dagli

6

R. DRAKE, Apostles and Agitators. Italy’s marxist Revolutionary Tradition, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2003 (tr. it. Apostoli e agitatori. La tradizione rivoluzionaria marxista in Italia, Le Lettere, Firenze 2008).

23

RICHARD DRAKE

ideali della rivoluzione, sembra aver predisposto una sorta di schema ricorrente nella vita della sinistra italiana. Anche Antonio Labriola, filosofo marxista assai originale (in un certo senso, il Toni Negri dei suoi giorni), sottolineava l’importanza vitale della violenza per l’avanzamento della causa della liberazione del proletariato dalla schiavitù universale imposta dal capitalismo. In questo modo, egli si opponeva a Filippo Turati, la maggior figura nei primi anni della storia del Partito socialista italiano: il programma di Turati per una riconciliazione fra pratiche della democrazia e idealismo socialista veniva infatti guardato da Labriola come nulla più che un salvacondotto per il mantenimento della dittatura capitalista sull’umanità. Egli non giungeva a chiedere l’assassinio di Turati, il cui riformismo pure lo irritava e imbestialiva, ma pensava comunque che il comunismo sarebbe potuto venire al mondo solo se i sostenitori del capitalismo fossero stati spediti prematuramente alle loro tombe. In effetti, fu un’intera generazione di rivoluzionari italiani a demonizzare Turati. Arturo Labriola – che non era parente di Antonio, nonostante la comune provenienza partenopea – concepì il sindacalismo rivoluzionario proprio come antitesi morale e politica al turatismo. Per non parlare del principale simbolo della passione rivoluzionaria nell’Italia dell’ante-guerra, Benito Mussolini, il quale semplicemente associava l’ottica di Turati con il campo nemico del capitalismo. Anche i giovani socialisti Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti guardavano tutti all’intransigente Mussolini per una guida fuori dal caos politico creato dal flirt di Turati con Giovanni Giolitti e il suo tentativo di trasformare il socialismo in un supporto per lo status quo. A seguito dell’arresto di Gramsci nel 1926, Togliatti divenne il dominatore incontrastato del Pci e tale rimase per i successivi quarant’anni. Fu un’ironia della sorte che proprio un uomo che nel 1921 aveva lasciato il Partito socialista per via della svolta riformista, dovesse divenire nei suoi ultimi anni, per la nascente sinistra extra-parlamentare, il volto del più stanco e trito conformismo comunista. Così, Adriano Sofri, allora astro nascente della sinistra extra-parlamentare, lo criticava di fronte a un uditorio dell’Università di Pisa per aver abbandonato il principio basilare che dava a un individuo il diritto di chiamarsi comunista: una completa ed inequivoca dedizione alla causa della rivoluzione. 24

Il delitto Moro trent’anni dopo

Enrico Berlinguer, uno dei successori di Togliatti come segretario del Pci, ricevette lo stesso tipo di critiche dalle Brigate rosse. Nei loro comunicati siglati dalla stella a cinque punte, denunciarono lui e il suo partito come l’ultima incarnazione del “revisionismo”. Nella loro prospettiva rivoluzionaria, affermavano che Giolitti avrebbe tratto diletto dal compromesso storico degli anni Settanta fra comunisti e democristiani, poiché, nella loro lettura, ad inizio secolo egli e Turati avevano tentato anch’essi di giocare un simile tiro alla classe operaia. Il brigatismo rosso nacque, dunque, come una setta marxista-leninista intenta a ravvivare ed attuare l’antica religione della rivoluzione. In questo senso, esso ha fallito completamente: né avrebbe potuto essere altrimenti, date le circostanze storiche generali del tempo. Nonostante infatti, inizialmente, avessero il sostegno di molti elementi della sinistra extraparlamentare, il resto del sistema politico stava, nella sua interezza, schierato contro le Brigate rosse, a cominciare dai comunisti. Soprattutto, il sole stava ormai tramontando sull’intero mondo marxista-leninista. Poco più di un decennio dopo l’assassinio di Moro, la Guerra Fredda cessò, e con essa si spense lo slancio e la sostanza del comunismo ovunque in Europa. In questo senso, è istruttivo visitare il magazzino di servizio dove l’Istituto Gramsci a Roma tiene la sua collezione di riviste marxiste. Vi sono mostrati i resti terreni di una cultura che un tempo fu orgogliosa, potente e fiduciosa. Uno ad uno, quei giornali cessarono di esistere nel corso degli anni Novanta, il decennio nel quale lo stesso Partito comunista subì uno smantellamento interno. La santa madre chiesa del comunismo italiano si dissolse così in un assortimento di nuovi autoproclamati democratici e, minoritariamente, di epigoni comunisti di varia foggia che offrivano differenti visioni dell’autentico Marx. La dissoluzione del comunismo negli anni Novanta non impedì però alle Brigate rosse di mettere in scena un proprio ritorno verso la fine del decennio. Sconfitti dallo Stato negli anni successivi all’omicidio Moro, i brigatisti si erano da allora rifugiati in un’esistenza da fuggitivi. Poi, nel 1999, una loro nuova generazione, sostenendo di continuare la battaglia anti-capitalista dei predecessori, uccise Massimo D’Antona; e, tre anni più tardi, inflisse la medesima sorte a Marco Biagi. 25

RICHARD DRAKE

Entrambe le vittime appartenevano alla sinistra moderata. Tutti e due, come economisti, erano stati funzionali all’avanzamento dell’integrazione dell’Italia nell’economia globalizzata. In questo modo, le nuove Brigate rosse denunciavano la globalizzazione come l’ennesimo capitolo dell’eterno tentativo capitalista di organizzare le masse per il loro sfruttamento. Una sequela di arresti mise comunque rapida fine a questa recrudescenza del brigatismo rosso, anche se, data la lunga storia di attivismo rivoluzionario del paese (protrattasi praticamente fino ad oggi), può essere prematuro pensare che sia l’ultima volta che sentiamo parlare di uomini e donne pronti ad uccidere ed essere uccisi per la causa comunista. L’eredità degli anni Settanta resta una parte assai importante della cultura e della politica italiane di oggi, in una maniera che colpisce come inusuale un osservatore statunitense. Gli Usa hanno avuto la loro versione di un simile decennio nelle azioni terroristiche del Weather Underground. Per quanto infatti esistano certamente differenze importanti fra il Weather Underground e le Brigate rosse, entrambi questi gruppi vedevano l’impero americano come la causa principale della povertà e dello sfruttamento inflitti al mondo: il Weather Underground lo attaccava direttamente attraverso attentati terroristici contro le strutture politiche e militari degli Usa; le Brigate rosse si concentravano invece sulla distruzione dell’anello italiano della tela del capitalismo internazionale ordita da Washington, ma rappresentavano comunque i democristiani e perfino i comunisti come pilastri dell’ordine imperiale americano in Italia. Il Weather Underground riuscì a mettere a segno un record di pressoché totale inutilità, e scivolò ben presto verso l’insignificanza, il che segna un aspro contrasto con la sfida prolungata posta dalle Brigate rosse. La sospensione del Selective Service nell’aprile 1973 segnò di fatto la fine per il Weather Underground come forza significativa nei campus universitari. Senza più la leva, la minaccia del Vietnam perse la sua immediatezza per gli studenti universitari, esattamente come accade per la guerra in Iraq oggi. Ben presto, il radicalismo del Weather Underground abbandonò perfino la pretesa di aver un qualunque seguito nella società. Le ragioni dell’inefficacia e del carattere effimero del Weather Underground gettano una luce contrastante sulla presenza vigorosa del26

Il delitto Moro trent’anni dopo

le Brigate rosse nella vita italiana durante gli anni Settanta e, come memoria storica vivente, ancora oggi. Christopher Lasch7 ha osservato che due gruppi predominano nella politica statunitense: i conservatori religiosi e le élites universitarie liberal. Nessuno dei due ha alcuna affinità con la rivoluzione. Dunque, nel senso serio del termine, la rivoluzione non ha praticamente alcuna chance di successo negli Usa: a meno che non prenda la forma di Padri Fondatori dedicati alla preservazione di istituzioni quali la chattel slavery, i rivoluzionari americani si trovano di fronte un’opposizione pressoché compatta da parte dell’intero spettro della cultura e della politica del paese. Arturo Labriola, che trascorse molti anni negli Stati Uniti e li conosceva a fondo, giunse ad una conclusione simile ottanta anni fa quando affermava che la più notevole caratteristica degli americani era la loro invincibile fiducia nel loro sistema economico e politico. Nonostante spaventosi problemi sociali, la vita del paese scivolava via tranquilla, mentre la vasta maggioranza della popolazione aspettava fiduciosa di diventare ricca. L’America diede l’opportunità di divenire milionari. E fintanto che quella fiducia fosse durata – prevedeva Labriola – il socialismo non avrebbe contato nulla. Perfino un test così duro come quello posto dalla depressione degli anni Trenta avrebbe mancato di produrre un’efficace sfida socialista allo status quo americano. Le distorsioni e le tensioni prodotte nella società americana dalla tragica guerra del Vietnam avevano creato la momentanea illusione di una possibilità rivoluzionaria per il Weather Underground: i rivoluzionari americani cercarono così di far attecchire, nella tradizione radicale della Nazione, uno stelo assai leggero. Ma con la fine del Vietnam e il ritorno alle normali condizioni di vita, l’intero peso della cultura si mosse contro di loro, esattamente come descritto da Lasch e precedentemente, in Italia, da Labriola. Sconfitti e decimati, il Weather Underground scomparve così senza lasciare alcuna traccia politica, eccetto che per la reazione negativa prodotta nella società, e in particolare nel processo che contribuì poi al revival repubblicano dell’era Reagan. 7

CH. LASCH, The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, Norton, New York 1978 (tr. it. La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni collettive, Bompiani, Milano 1981).

27

RICHARD DRAKE

In Italia, le cose sono andate diversamente. Qui le Brigate rosse possedevano i vantaggi combinati di una cultura rivoluzionaria vitale e diffusa e di una serie di perduranti problemi sociali, economici e politici: tutti aspetti che, di norma, facilitano il progresso dei gruppi radicali. Il caos nel sistema universitario, la crisi dell’occupazione, lo stallo di un sistema politico diffusamente percepito come corrotto e senza speranza fornirono all’organizzazione un pubblico ammirato ed un ampio gruppo di reclute per il loro assalto rivoluzionario all’establishment dello Stato. Fu dunque una generazione intera che, con vari gradi di veemenza, partecipò al movimento rivoluzionario italiano: questo è quel che intendevano Curcio e Moretti quando, nei tardi anni Ottanta, scrissero che le Brigate rosse appartenevano a un tempo e ad una cultura caratterizzate dalla rivoluzione in migliaia di forme. In quella fase, molti personaggi della sinistra stavano tentando di relegare l’organizzazione in una sorta di storia separata: ma gli onesti e quelli di buona memoria sapevano bene che, in realtà, essa condivideva il suo pedigree ideologico con l’intero movimento. Per tutti i componenti, la rivoluzione era stata l’unica cosa buona in una sordida vita capitalista: ed era questa convinzione che li aveva guidati nei loro destini separati, conducendoli chi alla prigione o alla morte, chi ad alte posizioni nella politica, nella finanza, o nel giornalismo. Queste contiguità rendono oggi difficile mettere le Brigate rosse al sicuro nel passato dei libri di storia: quel passato dove ora giace, indisturbato e indisturbante, il Weather Underground. La tesi di Curcio e Moretti secondo cui i brigatisti appartenevano alla (ed agivano in nome della) intera generazione del ’68 significa infatti coinvolgere nell’esperienza dell’organizzazione un segmento di peso della società italiana. Moretti in particolare reiterava l’accusa nelle sue memorie8 sostenendo come fossero in molti a stimare le Brigate rosse e ad aiutarle: del resto, si chiedeva, come avrebbero fatto altrimenti a sopravvivere tutti quegli anni senza l’assistenza di un ampio giro di persone?

8

Brigate rosse. Una storia italiana, intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, Anabasi, Milano 1994.

28

Il delitto Moro trent’anni dopo

I processi Moro forniscono abbondanti prove per sostenere la tesi di Moretti che, in aggiunta ai 300 membri attivi, qualcosa come 5000 fiancheggiatori potevano essere richiesti di fornire case sicure, aiuto medico, soldi, automobili, ecc. Molte altre migliaia, poi, guardavano da lontano alle Brigate rosse ammirandole e riconoscendo in esse la realizzazione della promessa della lungamente attesa e desiderata rivoluzione. Negli anni Settanta, insomma, la tradizione rivoluzionaria italiana ha avuto il suo rendez-vous con la storia. Di quella tradizione, le Brigate rosse erano interpreti sostanzialmente equi ed onesti: esse fornivano argomenti ben ragionati basati sui principi marxisti sul perché il capitalismo, con l’America in testa, fosse destinato ad assestare una sconfitta finale all’umanità; temporeggiare ora avrebbe significato la vittoria totale per la società dei consumi che essi odiavano. Quante volte, dai tempi di Carlo Cafiero, gli italiani avevano ascoltato simili chiamate alle armi rivoluzionarie dei marxisti? In questo senso, il destino storico dell’Italia è stato quello di trovarsi, fra tutte le nazioni occidentali, nei primi ranghi della battaglia ingaggiata da Marx per la defenestrazione dell’uomo “acquisitivo”. Il virtuale collasso del comunismo ha lasciato un vuoto enorme nella vita politica e culturale italiana. Per adottare termini gramsciani, il comunismo ha giocato un ruolo centrale contro-egemonico rispetto all’ordine democratico-cristiano appoggiato dagli Stati Uniti. In quest’ottica, la disintegrazione della Dc ha avuto un impatto minore di quella del suo storico nemico: l’ordine successivo a quella si è infatti prodotto senza strappi, e la presenza militare, economica e culturale statunitense rimane come segnale delle continuità strutturali con il passato (né sembra vi sia alcunché in termini di forza reale con cui si possa contestare quella presenza). Nell’ordine naturale delle cose, queste situazioni tendono a mettere in moto le dinamiche della hubris con le connesse tragedie per tutti coloro che ne sono interessati. L’assenza di una forza in grado di limitare l’egemonia americana in Italia non ci dovrebbe comunque far sentire alcuna nostalgia per i giorni gloriosi del Partito comunista. A quanto pare, Turati fece una previsione azzeccata quando, nel 1921, mise in guardia contro i disastri che la storia avrebbe avuto in serbo per i socialisti d’ogni parte del mondo a causa della vittoria del bolscevismo. 29

RICHARD DRAKE

Il comunismo italiano aveva il bolscevismo come sua ragion d’essere, e i due avrebbero condiviso il medesimo destino. Tuttavia Turati sperava che, nel giorno del giudizio del bolscevismo, reso inevitabile dalle enormità compiute da Lenin e dei suoi scagnozzi, il socialismo non sarebbe perito con esso. Poiché se questo fosse accaduto, non sarebbe rimasto più nulla ad arginare la strada di un capitalismo che, spinto dalle proprie ineluttabili forze a condurre verso la fine della storia, avrebbe perpetuato per sempre l’attuale sistema politico ed economico, costruito allo scopo di mantenere i nove decimi dell’umanità nel ruolo di falegnami e portatori d’acqua per il restante, singolo, decimo.

30

LA MEMORIA DIFENSIVA DI ALDO MORO Marco Clementi

Un libro uscito di recente dedicato alle lettere di Moro dalla prigionia scritto da Miguel Gotor ha riaperto la discussione intorno all’originalità degli scritti del presidente democristiano durante i giorni in cui egli si trovò nelle mani delle Brigate rosse. La tesi di Gotor è che ci furono forti interventi da parte dei brigatisti, i quali leggevano gli scritti di Moro, quindi li emendavano e costringevano l’ostaggio a inserire le loro glosse. Ecco come Gotor ricostruisce la genesi delle lettere: la base di partenza era un manoscritto di Moro che veniva rapidamente battuto a macchina: da un lato per motivi di sicurezza affinché potesse circolare dattiloscritto non firmato e, dall’altro, allo scopo di essere più agevolmente leggibile dai suoi occhiuti supervisori rispetto a un originale manoscritto o a una sua fotocopia […]. I documenti di Moro hanno subìto una raffinata opera di manipolazione. Un lavorio che, con tutta la buona volontà, si ha difficoltà ad attribuire allo sforzo autonomo di uomini come Germano Maccari, Prospero Gallinari e Mario Moretti. Si tratta, infatti, di un esercizio che richiede l’occhio perfetto e allenato di un filologo o, semmai, l’orecchio assoluto di un compositore. In un caso come nell’altro, una diuturna abitudine alla visione di testi e codici, all’ascolto di note e partiture altrimenti dissonanti, da ricomporre in una nuova armonia prestabilita. Del resto certi mestieri – il filologo e il musicista – sono prima di tutto delle vocazioni1.

Secondo Gotor ogni singola missiva era costruita attraverso un meccanismo che avrebbe prodotto centinaia di fogli

1

M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro, Lettere dalla prigionia, Einaudi, Torino 2008, pp. 298-300.

31

MARCO CLEMENTI

questi sì […] distrutti dai brigatisti via via che la lettera assumeva la forma definitiva. Solo a questo punto, se si riteneva che la missiva dovesse essere oggetto di una valutazione esterna al nucleo operativo romano, veniva dattiloscritta a partire dall’originale. In questo formato poteva uscire dalla prigione e poi, una volta discussa, se era approvata ma bisognava approntare dei cambiamenti, veniva riscritta da Moro, altrimenti si inoltrava nella versione originaria. Nel caso in cui il comitato esecutivo avesse deciso di non distribuirla, la lettera era accantonata2.

Nel sostenere questa sua tesi, Gotor rinuncia a porsi il problema logistico derivante da una simile e complessa procedura. Per i meccanismi di funzionamento delle Br, ogni testo uscito dalla prigione avrebbe dovuto essere portato da Mario Moretti di persona a Firenze, dove si riuniva l’Esecutivo dell’organizzazione, letto, emendato, ricondotto a Roma e fatto riscrivere a Moro. Non sono in grado di ipotizzare una media dei viaggi rispetto a quella delle pagine uscite dalla prigione (lettere e cosiddetto memoriale), ma non tenendo conto dei primi 13 giorni di sequestro nei quali Moro tacque e dunque sottraendoli dai 55, ne restano una quarantina (togliamone i due finali) nel corso dei quali Moretti avrebbe dovuto fare la tratta ferroviaria Roma-Firenze almeno una ventina di volte, ossia un giorno sì e uno no. A prescindere dalla difficoltà e dal rischio di un simile comportamento, che in quella temperie rasenta l’assurdo, se così fosse, si dovrebbe dire che il sequestro Moro fu solo ed esclusivamente incentrato sulle lettere e sugli altri scritti dell’ostaggio e che le Br rinunciarono, dopo 13 giorni, a giocare un qualsiasi ruolo diretto, nascondendosi dietro l’ombra delle parole del presidente democristiano. Ciò, però, è contraddetto dallo stesso Gotor, secondo il quale Moro scelse di comunicare sia perché minacciato, sia perché in tal modo nell’ipotesi peggiore avrebbe rinviato la propria morte, nella migliore avrebbe lasciato la possibilità alle forze di sicurezza di individuare la prigione e alle forze politiche di sviluppare la trattativa. Nel frattempo, egli avrebbe potuto capire meglio le esigenze e le debolezze di chi aveva davanti e approfittare della incontinenza comunicativa dei brigatisti per provare a stabilire un contatto con l’esterno, così da far filtrare messaggi e riferimenti che provassero ad aggirare la loro censura3. 2 3

Ivi, p. 301. Ivi, p. 203.

32

La memoria difensiva di Aldo Moro

Accanto a questo, ma soprattutto alle difficoltà logistiche di cui si è detto, esiste un altro problema che deve essere affrontato quando si parla di questi presunti emendamenti. La dimostrazione di quanto sostenuto da Gotor, infatti, non si basa su un’analisi filologica dei testi, ed è lo stesso autore a sostenerlo: Chi scrive ha troppo rispetto per il lavoro dei filologi ed è ben consapevole di non avere realizzato un’edizione critica di quei testi, ma piuttosto un paziente esercizio di trascrizione di documenti che hanno statuti e momenti di trasmissione guizzanti nel tempo, scivolosi come anguille4.

Purtroppo, questo approccio conduce Gotor ad immaginare una serie di congetture, che in alcune parti del libro diventano convinzioni, sia riguardanti la storia del sequestro, sia la sua esegesi da parte degli storici. Intanto, per restare alle lettere di Moro, afferma che il valore «ermeneutico» delle lettere dipende «soprattutto dai meccanismi censori messi in atto dai brigatisti e dalla loro strategia di recapito, che fu parte integrante – troppo spesso sottovalutata – della loro azione terroristica»5. È giusto chiedersi se sia stata davvero sottovalutata. È stato ripetutamente scritto che i brigatisti, logicamente, recapitarono le lettere che ritenevano congrue alla propria strategia e che, dunque, lo stesso Moro non poteva essere certo che il suo di-

4

Ivi, p. XVIII. Ivi, p. XXI. Non mi voglio dilungare in questa sede nella divisione, a mio giudizio arbitraria, che Gotor opera tra quelli che chiama «i dietrologi» e «gli spiegazionisti a oltranza» (p. XVII). Mi sembra un approccio troppo liquidatorio; del resto, curiosamente – almeno a mio giudizio – egli afferma che «sarebbe sbagliato pensare che sposare una tesi precostituita sin dal titolo […] o scrivere a ridosso degli avvenimenti animati da ragioni politiche o affettive siano di per sé elementi che inficiano il rigore dell’analisi storica: anzi, la volontà di difendere a oltranza i propri assunti di partenza obbliga a notevoli sforzi euristici e documentari e, dal confronto dalle opposte tendenze, ciò che resiste alla furia demolitoria di entrambi i fronti, l’un contro l’altro armati, si può trasformare in un prezioso elemento di valutazione per lo studioso di storia» (ivi, p. XIV). Per quanto mi riguarda, credo proprio che sia vero l’esatto contrario, ossia che il fare storia non dovrebbe significare lottare per affermare una tesi precostituita, ma, semmai, la sua ricerca. 5

33

MARCO CLEMENTI

scorso con il mondo libero non fosse mediato6. La censura, dunque, ci fu certamente nella consegna, ma ciò non significa che essa fu applicata al contenuto delle lettere o del memoriale (la memoria difensiva di Moro), al punto da modificarli. Ma c’è dell’altro. Gotor afferma con sicurezza che i brigatisti minacciarono di morte i familiari di Moro: Come vedremo […] è altamente probabile che la scelta di Moro di interloquire con i sequestratori fosse stata condizionata da reiterate minacce di morte rivolte contro la sua persona e contro i familiari, dal momento che i brigatisti avevano bisogno della sua parola per realizzare il loro piano terroristico7.

Si tratta di un’ipotesi ardita. Le Br, certamente quelle cosiddette morettiane8, non minacciarono mai alcun familiare di una loro vittima, né è possibile dimostrare che lo fecero con quelli di Moro perché non disponiamo d’alcun riferimento diretto o indiretto, scaturito da dichiarazioni o da indagini, per il quale i familiari di Moro fossero controllati dai brigatisti (cosa necessaria per portare a termine una minaccia). Non conosciamo neanche il nome dell’eventuale vittima, né esiste alcun riferimento di Moro nelle sue lettere ad una tale circostanza. Il libro di Gotor tenta di inquadrare storicamente il fenomeno del brigatismo, e lo fa citando il cinema. È però difficile capire quanto il cinema ci possa venire in aiuto per ricostruire la storia delle Br e, in particolare, quanto possa fare in questo senso il regista Marco Bellocchio, di cui si citano due film lontani nel tempo, sebbene simili per ambientazione: I pugni in tasca del 1965 e il recente Buongiorno, notte. In base a quale motivo la generazione della lotta armata sia dovuta nascere «dall’impotente e rabbiosa claustrofobia familiare dei Pugni in tasca», resta un mistero, visto che la lotta armata fu condotta principalmente da proletari, mentre i protagonisti del film appartengono

6

La bibliografia in proposito è molto vasta e non starò qui a citarla. Per estrema semplicità rimando alla bibliografia pubblicata in calce alla terza edizione del mio volume La pazzia di Aldo Moro, Bur, Milano 2008. Nell’ultimo anno sono stati pubblicati nuovi, interessanti e in qualche caso innovativi contributi, per i quali invito il lettore a consultare i siti www.vuotoaperdere.org e www.brigaterosse.org. 7 M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia, cit., pp. 202-203. 8 Per la storia delle Br si veda anche M. CLEMENTI, Storia delle Brigate Rosse, Odradek, Roma 2007.

34

La memoria difensiva di Aldo Moro

a una famiglia dell’alta borghesia italiana (e lo ripeto, siamo nel 1965)9. Il problema, però, è proprio sull’interpretazione del ruolo dei brigatisti, prima, durante e dopo il sequestro Moro, perché qui sorgono nuove rigidità. Gotor, per esempio, sostiene che «pensare di ricostruire» la storia del rapimento «utilizzando esclusivamente [sda] le testimonianze successive» dei brigatisti «è un’illusione che rischia di essere fuorviante», cosa che, però, non mi pare sia stata sostenuta in passato da qualcuno. Aggiunge anche che «nel caso specifico si tratta prevalentemente di fonti giudiziarie in cui gli imputati hanno la facoltà di scegliere il silenzio o addirittura di mentire pur di non danneggiare il proprio diritto alla difesa»10. A chi si riferisce Gotor, a un imputato in generale, oppure ai brigatisti? E, se vuole indicare i brigatisti, chi di questi, in particolare? I pentiti, i dissociati o i cosiddetti “irriducibili”? In un simile contesto sarebbe stato non di secondo piano ricordare che le Br rinunciarono, come organizzazione, a difendersi. I militanti catturati rivendicarono le proprie azioni, anche durante i processi, e si dichiararono praticamente corresponsabili di ogni attentato, confessando dunque delle responsabilità collettive. Su questa base furono condannati in moltissimi, ché se si fossero difesi individualmente (e in un caso è accaduto), la storia giudiziaria del brigatismo italiano sarebbe andata in modo ben diverso. In secondo luogo, le confessioni dei pentiti e quelle dei dissociati sono state qualitativamente differenti: i pentiti hanno offerto riscontri importanti per le indagini in corso, permettendo l’arresto di moltissimi brigatisti. I dissociati hanno raccontato la propria verità personale, quella riguardante la propria esperienza di militanza, e lo hanno fatto ex post, a volte molti anni dopo la conclusione del primo processo. Usufruen-

9

M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia, cit., p. XV. Per quanto riguarda l’origine sociale dei brigatisti, compresi quella della colonna meno “ortodossa” da questo punto di vista, ossia la genovese, si consiglia la lettura di La mappa perduta, II, a cura di Maria Pia Prette, Sensibili alle foglie, Roma 2006, e, sempre per la cura della Prette, Gli sguardi ritrovati, Sensibili alle foglie, Roma 1995. Poco conosciuto, ma utile, è il saggio di Giuseppe NICOLO, Le Br nel Biellese. Gli anni di piombo nella testimonianza di un dirigente comunista, «L’Impegno», XI, 1 (1991). Cfr. anche il volume di Giovanni BIANCONI, Mi dichiaro prigioniero politico. Storie delle Brigate Rosse, Einaudi, Torino 2003. 10 M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia, cit., p. XXII.

35

MARCO CLEMENTI

do delle leggi ad hoc, si sono visti ridurre la pena, ma non hanno certo cambiato con le proprie confessioni la percezione che si aveva del brigatismo. È chiaro, però, che muovendosi su questo terreno ci si possa spingere molto oltre, come ha fatto ancora Gotor il 9 maggio del 2008 in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi11. Nell’appassionato articolo scritto per l’occasione, egli chiede sostanzialmente agli ex Br di smetterla di esternare le proprie passioni e di entrare in una «dimensione privata della riflessione che esuli da un nuovo protagonismo pubblico, tanto ricercato e così esibito», perché «bisogna saper distinguere la reintegrazione dal pulpito». A quanto risulta a chi scrive, i pochi ex-Br che hanno partecipato in modo attivo alla memorialistica appartengono nella propria maggioranza alla schiera dei cosiddetti pentiti o dei dissociati. Come già detto, con le loro rivelazioni hanno aiutato in modo sostanziale gli inquirenti prima, i giudici poi, e per questo lo Stato italiano ha riconosciuto loro degli sconti di pena. Per quanto concerne, invece, gli irriducibili, essi per lo più tacciono (e spesso i commentatori li accusano proprio per questo!) e anche quando parlano, quelle rare volte, come nel caso di Mario Moretti, sono accusati di essere reticenti su varie questioni, come ha fatto lo stesso Gotor!12. Tornando al volume di Gotor, in esso si suppongono altre cose riguardanti i 55 giorni, come l’esistenza di un canale di ritorno e la possibilità che Moro abbia fornito ai brigatisti del materiale riservato proveniente dal proprio archivio attraverso questo canale, ma anche qui ci troviamo di fronte a congetture. Nel fare ciò, si ipotizza un grave reato, che avrebbe compiuto Moro: […] non è inverosimile che Moro, dopo i primi giorni di prigionia, ripresosi dallo shock, possa aver proposto ai brigatisti una trattativa privata, offrendo in cambio della sua liberazione alcuni documenti riservati che avrebbe potuto accumulare nel corso della sua lunga carriera istituzionale e conservare in luoghi solo a lui conosciuti13.

11

«La Stampa», 9 maggio 2008. Gotor scrive a proposito di Moretti e Gallinari, che «come ad esempio fece Moretti davanti al giudice il 30 ottobre 1990, hanno scelto la strada di un’arrogante reticenza, suscitando la perplessità e i sospetti degli stessi compagni d’avventura di un tempo»; M. GOTOR (a cura di), Aldo Moro. Lettere dalla prigionia, cit., p. 253. 13 Ivi, p. 218. 12

36

La memoria difensiva di Aldo Moro

Ebbene, è lecito appropriarsi di documenti riservati e conservarli in luoghi segreti, anche in presenza di una lunga carriera istituzionale alle spalle? Ovviamente, non lo sarebbe, a prescindere dalla lunghezza dell’impegno personale nello Stato (e crediamo che Moro non l’abbia fatto); questo particolare, però, non è messo nella giusta evidenza, così come si cita in modo non del tutto proprio Pier Paolo Pasolini (e sarebbe ora che questo luogo comune venisse superato), il quale scrisse certamente che Moro era il «meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state organizzate dal ’69 a oggi»14, ma lo fece in un contesto per nulla edificante per il leader democristiano. La frase esatta, infatti, è la seguente: Nella fase di transizione gli uomini di potere democristiani hanno quasi bruscamente cambiato il loro modo di esprimersi, adottando un linguaggio completamente nuovo (del resto incomprensibile come il latino): specialmente Aldo Moro: cioè (per una enigmatica correlazione) colui che appare come il meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state organizzate dal ’69 ad oggi, nel tentativo, finora formalmente riuscito, di conservare comunque il potere15.

Con lungimiranza, Gotor pone nel suo libro una questione non secondaria, come quella delle fonti e del loro uso, e ultimamente lo stesso autore è tornato sulla questione con un articolo intitolato Il paese delle carte segrete16, dove si lamenta della loro mancanza, sostenendo che per quanto concerne lo studio di temi come il terrorismo e lo stragismo o di personalità come Moro, la strada per i ricercatori si trasforma spesso in un percorso a ostacoli, ricoperto da uno stratificato pulviscolo di diffidenza, ostruzionismo e opacità dei comportamenti, che rende il loro cammino ancora più arduo.

Come ricorda Gotor, presso l’Archivio centrale dello Stato è conservato l’archivio personale di Moro dal 1953 al 1978, ma «per un motivo insondabile questi documenti non sono trattati come gli altri e, ad 14

Ivi, p. 205. P.P. PASOLINI, Il vuoto del potere in Italia, «Corriere della Sera», 1º febbraio 1975 (ristampato in P.P. PASOLINI, Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975, p. 163). 16 «La Stampa», 17 novembre 2008. 15

37

MARCO CLEMENTI

esempio, non si trova[no] nella sala di studio ove dovrebbe[ro] essere». Ricorda altresì Gotor, che le carte di Moro sono state digitalizzate e rese disponibili on-line, ma secondo lui «ciò ha prodotto un imprevisto effetto distorcente giacché gli studiosi non possono lavorare sugli originali, ma si devono accontentare dello schermo di un computer». La rimostranza non è molto condivisibile. Da tempo, infatti, l’intero archivio di Moro è consultabile on-line e se un archivio è disponibile online, è assolutamente normale che non venga dato in consultazione cartacea17. Per ciò che, invece, concerne i documenti delle Commissioni parlamentari d’inchiesta, conservati presso l’Archivio storico del Senato, anche questi sono disponibili on-line, a parte alcuni faldoni ancora riservati. Se questa è la realtà, ossia che la maggior parte delle carte è consultabile, perché «una simile situazione induce gli studiosi a nutrire aspettative immotivate e contribuisce ad alimentare la dietrologia e il qualunquismo»? Polemiche simili instillano il sospetto proprio in un tema, quello delle stragi e delle carte di Moro, dove il lavoro di validissimi archivisti (il riferimento è per esempio a quelli del Senato), ha dato risultati notevoli. Certo, la situazione degli archivi italiani non è più rosea di quella di altri paesi, come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, ma non è possibile affermare che il nostro paese si trovi molto indietro. Sarebbe, certamente, auspicabile avere a disposizione l’archivio dell’Arma dei Carabinieri, o maggiore possibilità di consultare quello dello Stato Maggiore dell’Esercito, purtroppo condizionato dalla mancanza di personale, ma questo è davvero un altro discorso. Quello che allora lo storico si chiede, è come mai ci si trovi di fronte a tutta questa serie di interventi, i quali, invece di chiarire, rischiano di contribuire a reiterare un velo di Maya su quella che è una vicenda in Italia tra le più studiate, indagate e lette, per la quale sono stati svolti sei processi, arrestati o comunque individuati con certezza tutti i protagonisti e che ha goduto anche del lavoro di due Commissioni parlamentari, una delle quali rinnovata per alcune legislature. Ma, viste le polemiche alle quali non si è sottratto neanche l’autore di questo articolo, è lecito chiedersi che senso abbia parlare oggi 17

Riguardo alle carte di Moro conservare presso l’Archivio centrale dello Stato si veda anche A. CUSTODERO, Aldo Moro. Gli archivi segreti del ministro, «la Repubblica», 9 agosto 2008.

38

La memoria difensiva di Aldo Moro

ancora della vicenda del sequestro di Aldo Moro e della sua uccisione, rischiando con ciò di reiterare – e questo è un punto messo bene in rilievo da Gotor – l’oblio nel quale sembra essere stata posta la figura di Moro politico? Perché, e qui Gotor ha ragione da vendere, manca uno studio monografico su Aldo Moro, anche se qualche tentativo, sebbene parziale, sia stato fatto anche da chi si è occupato principalmente del sequestro. Spiace non vederlo citato. Per ora, si possono segnalare almeno un paio di libri come quelli di Corrado Guerzoni e Giovanni Galloni, dedicati proprio alla figura del leader democristiano18. Siamo ancora lontani dal saggio di uno storico, ma qualcosa si sta muovendo, come testimoniano alcuni convegni svoltisi in anni sia recenti, sia più remoti, in alcune università italiane (La Luiss di Roma e la Statale del Salento, per esempio), nel corso dei quali si è cercato di ricostruire il pensiero politico e la figura di statista di Aldo Moro19. Per rispondere positivamente alla domanda che ci si è appena posti, ossia se sia ancora utile studiare il sequestro Moro, si può affermare che alcuni momenti di quei giorni appaiono ancora compresi parzialmente. Tra questi, a parere di chi scrive, si trovano tutti quegli scritti dell’ostaggio che furono composti su sollecitazione dei brigatisti e che hanno assunto il nome improprio di memoriale. Più giusto, come ho già avuto modo di scrivere in passato, sarebbe stato chiamarli, tutti insieme, memoria difensiva, perché proprio di questo si tratta. Moro era in un «carcere del popolo» ed era «sottoposto a un processo proletario». Aveva la facoltà di difendersi, e lo fece con quegli scritti. Il memoriale, infatti, è proprio uno scritto che ha uno scopo preciso, ossia difendere un imputato dalle accuse di un “pubblico ministero” e si tratta, dunque, non di un memoriale sulla storia italiana o sull’operato di Moro in generale, ma di una lunga memoria difensiva che contiene, se letto in modo dialettico, le risposte alle accuse briga-

18

C. GUERZONI, Aldo Moro, Sellerio, Palermo 2008; G. GALLONI, 30 anni con Moro, Editori Riuniti, Roma 2008. 19 Si tratta del Convegno organizzato dall’Università del Salento “Aldo Moro e le relazioni internazionali dell’Italia”, 12-13 giugno 2008, nell’ambito degli studi “Aldo Moro nell’Italia Contemporanea”, conclusisi alla Luiss di Roma il 4-5 dicembre 2008. Si vedano anche gli eventi organizzati dall’Accademia di Studi Storici Aldo Moro, reperibili in http://www.accademiaaldomoro.org/bollettino/pdf/Nota1995-2000.pdf.

39

MARCO CLEMENTI

tiste, basate sui punti principali di quella che era la loro visione del mondo. Una buona parte delle domande che le Br fecero a Moro, infatti, riguardò lo Stato imperialista delle multinazionali (Sim, una sorta di ristrutturazione capitalistica guidata a livello globale da una cupola di stati imperialisti), così com’era stato immaginato dalle Br sulla base delle proprie analisi. Moro, che mal si adattava a questa teoria, pur seguendo la traccia delle domande di Moretti sul Sim, se ne allontanò costantemente, in quanto doveva giustificare un trentennio di scelte politiche, dando necessariamente un’interpretazione differente di quegli elementi che i brigatisti leggevano come i chiari sintomi della presenza del Sim nella penisola. Ai brigatisti interessava poco la polemica spiccia del palazzo. Essi credevano che Moro fosse uno dei referenti principali del Sim in Italia e volevano ricevere tutte le informazioni in grado di giustificare la teoria e, in particolare: chi finanziasse e come la Dc, quali fossero i rapporti del partito con gli Stati Uniti, quale fosse il ruolo della grande stampa nel progetto di ristrutturazione capitalista, quello del Fondo monetario internazionale, l’apporto di singole personalità democristiane come Giulio Andreotti, Amintore Fanfani e Francesco Cossiga, quello del grande capitale e in particolare della famiglia Agnelli. Volevano anche sapere se esisteva un coordinamento antiguerriglia della Nato e, in caso positivo, da chi era diretto e quali paesi coinvolgeva. Per quanto riguardava il finanziamento dei partiti (che poi avrebbe svolto un ruolo così importante per la storia italiana più recente) le Br ritenevano assodato che il governo statunitense finanziasse direttamente la ristrutturazione in Italia, e dunque la Dc, che di questa politica doveva essere l’interprete principale. Di tutto questo era chiamato a rispondere Moro, ed è su questo che Moro impostò la propria difesa. Nella quale, però, parlò ovviamente solo di ciò che conosceva, e dunque non del Sim. Quello offerto da Moro nelle sue risposte fu un quadro abbastanza deprimente della politica italiana, che venne in parte scoperto solo all’inizio degli anni Novanta durante l’inchiesta “Mani pulite” e che le Br avevano già rivelato, in sintesi e con il loro linguaggio rigido, attraverso il comunicato numero 6: Certo, l’interrogatorio ad Aldo Moro ha rivelato le turpi complicità del regime, […] ha messo a nudo gli intrighi di potere, […] ha indicato l’intreccio degli interessi personali, delle corruzioni, delle clientele

40

La memoria difensiva di Aldo Moro

che lega in modo indissolubile i vari personaggi della putrida cosca democristiana e questi, […] agli altri dei partiti loro complici20.