Mario Bava 8880336681, 9788880336686

Mario Bava (Sanremo, 1914 - Roma, 1980) in vita fu considerato solo un abile artigiano specializzato nell'horror. D

124 67

Italian Pages 164 [166] Year 2013

Polecaj historie

Citation preview

Alberto Pezzetta è autore tra l’altro di Ridere civilmente. Il cinema di Luigi Zampa, Il western italiano, La critica cinematografica, Regia Damiano Damiani, e di altri tre

"Castori” (Clint Eastwood, Abel Ferrara e Mauro Bolognini, quest'ultimo con Pier Maria

Bocchi). Ha curato con Anna Gilardelli Cinema italiano. Recensioni e interventi 19331990 di Alberto Moravia. Scrive su «Corriere della Sera», «Cinefonim», «Ciak» e II

Mereghetti. È stato selezionatore per la Mostra del cinema di Venezia dal 2008 al 2011. Ha collaborato alla produzione di L'intervallo dì Leonardo Di Costanzo (2012).

Per questa terza edizione completamente rifatta, l'autore ringrazia per l'aiuto: Gabriele Bigonzoni (Italia Taglia), Gabriele Giuli, Domenico Monetti, Roberto Curti, Lorenzo

Pellizza ri.

Il Castoro Cinema

Direttore responsabile: Renata Gorga ni

Redazione: viale Abruzzi 72, 20131 Milano i nfo@ca sto ro-o n-l i ne. it www. ca sto ro-o n-l i ne. it

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 373 del 30/6/97 Progetto grafico: Studio Tapiro, Venezia

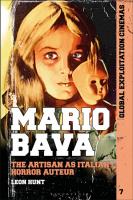

In copertina: Il rosso segno della follia © 2013 Editrice II Castoro srl ISBN: 978-88-8033-668-6 Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume die tro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rila

sciata da AIDRO, corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, [email protected] e www.aidro.org.

Alberto Pezzetta

Mario Bava

il castoro cinema

«Il cinema è tutto un trucco»

Infanzia

Mio padre, cravatta e flocco rivoluzionario era un artista. Prototipo del bohé mien. Era pittore, scultore, fotografo, chimico elettricista, medium, inventore; perse anni a studiare il moto perpetuo. Verso il 1908 conobbe il cinema, si gettò a capofitto nella nuova arte, e divenne operatore (allora non si diceva direttore della fotografia). Anni dopo, fra un’inquadratura, un modellino e una manciata di iposolfito, mi mise al mondo. Sono cresciuto avviluppato nella pellicola. A tre anni giocavo con pezzi di cianuro di potassio, che mi piaceva tanto per il suo rosso rubino, e lo alternavo in lunghe file con i grani bianchi dell’iposolfito. A mio padre non passò mai per la testa che potessi avvelenarmi: sapevo che era veleno e non dovevo leccarmi le dita quando lo toccavo. Erano tempi eroici di pionieri in un nuovo spazio a due dimensioni. Non esisteva la specializzazione. Il cianuro e l’iposolfito servivano a fare i fondu chimici, e io tenevo un capo della pellicola mentre mio padre con un batuffolo di ovatta imbevuto di cianuro strofinava l’emulsione sul lavandino di cucina, stando attenti che le gocce non finissero nell’insalata. A questa infanzia passata nella bottega di mio padre, nel senso di “bottega” dei pittori del rinascimento, sono dovute le mie origini arti gianali. Facevamo di tutto, si risolveva tutto con pochi mezzi, con l’ingegnacelo, e con un grande entusiasmo che si appagava dei risultati ottenuti e non dei soldi che si sarebbero potuti ottenere. Le radici del mio amore-odio per Ì trucchi risalgono a quei tempi, a quelle esperienze. (Fant’Italia, 1976) Maestri

Diventai anch’io operatore, e feci una cinquantina di film, lavorando con molti registi: da Francesco De Robertis - un vero genio, il vero inventore del neorealismo - a Mario Soldati, altro genio, forse troppo colto per fare il cine ma. Fra questi due poli, una moltitudine di altri, e da tutti, anche dai più defi cienti (dal latino defi cere) ho appreso qualcosa: quel che si deve fare, e in spe cie quel che non si deve fare; ma ora, ripensandoci, quest’ultimo assunto credo di non averlo appreso troppo bene. (Fant’Italia, 1976) Cinema italiano

Mi viene da ridere a pensare al neorealismo: bello sforzo. Vai per le strade e giri! («L’Espresso», 1979) 5

Se parliamo degli orfani di Rossellini che oggi riprendono le strade di Roma in Super8, è un cinema nato morto. Se parliamo del cinema italiano come lo si conosce in Francia, è un cinema a metà. I falsi thriller di Rosi, i falsi melodram mi di Comencini, la falsa volgarità di Scola, il falso barocco di Fellini... Si addolcisce tutto, si rende accettabile tutto: l’assassino agisce per un ideale poli tico, il bambino muore di malattia e non di calci nello stomaco, i poveri non sono poi tanto brutti visto che fanno ridere, e il mare di plastica di Casanova sembra un mare vero. («Liberation», 1980) Trucchi

Il cinema è tutto un trucco. (L’ospite delle due, Rete 1, 1975) E molto difficile spiegare i trucchi. Me l’hanno fatto fare alla televisione e ho fatto la figura barbina dell’ospite delle due. La cosa più tremenda è che rimani incassato su poltrone scomode e vedi il tuo naso sullo schermo davanti. E impos sibile spiegare i trucchi perché se si vede significa che un trucco non è venuto bene, e se non si vede nessuno si accorge che è un trucco. In Diabolik non c’era niente, erano tutti pezzi di carta. Nel sotterraneo non c’era niente: la terra si apre ed entra un modellino radiocomandato fatto con un pezzetto di compensato... Mi ricordo dei documentari che feci nel 1947 per Richwìld. Lui voleva fare delle costruzioni, io misi dei teli bianchi. Per fare II lago dei cigni ritagliavo dei cigni con delle frasche che si muovevano, tutte cose sfocate, strane. Quello che li fece impazzire fu che misi un tale a reggere le frasche e andava a tempo. Se tu dici a un americano di reggere la frasca, non te la regge, deve mettere un apparecchio. Che poi a uno venga in mente di muovere la frasca a tempo di musica, è una cosa che se andiamo in America diventiamo miliardari. Io mi sono sempre rifiu tato di andare in America, e ho fatto malissimo. Quattro volte me l’hanno chie sto, l’ultimo è stato De Laurentiis con King Kong, mi ha offerto 100.000 dollari. Io odio l’America, sono casereccio. (La città del cinema, 1979)

Esordio Io il regista non lo volevo fare, perché secondo me il regista deve essere vera mente un genio, e poi stavo tanto bene a fare il direttore della fotografia, gua dagnavo un sacco di soldi. Anni prima avevo letto II Vij di Gogol’. Lo lessi a Silvi Marina ai figli che erano piccoli e non c’era ancora la televisione. I due, 6

poveretti, dalla paura dormirono in mezzo al letto. Siccome in quel periodo era uscito Dracula, pensai di fare un film del terrore. Venne fuori La maschera del demonio, dì II Vij era rimasto solo il nome del protagonista. {La città del cinema, 1979)

Comunque Ì1 film ebbe un grosso successo in America e da allora sono stato costretto a dibattermi tra vampiri, mostri e streghe. E io che sono una persona mite e timorosa, che non ammazzerei neanche una zanzara per il sacro rispetto che ho di ogni forma di vita, sono stato sommerso da un lago di sangue bruli cante dì vampiri e morti a galla. {Fantltalia, 1976) Economia

Giravo sempre in fretta. Dodici giorni al massimo per fare un film. Con tutte le battute già in testa. Avevo già chiaro il montaggio, e non sciupavo niente, neanche un metro di pellicola. Ho girato un film con 8.000 metri di pellicola a disposizione. Gli americani, Walsh per esempio, sì “coprivano”, come dicono loro. L’unica preoccupazione loro non era inventare, ma “coprirsi”, cioè essere sicuri dì averci messo tutto. Giravano la stessa scena venti volte, per paura di sbagliare. Una volta ho detto a Walsh, sul set di Ester e il re: «Perché non dite tutte le battute del copione inquadrando un braciere, così siete sicuri dì non dimenticarvi niente?». Capì l’antifona, e ci rise su. («L’Espresso», 1979) Metodo

Fino ai vent’anni, prima di darmi al cinema, ero pittore, così anche adesso sono solito tracciare uno story board, disegno cioè tutto il film, con le inqua drature, gli stacchi. Mi aiuta molto, ma se non mi danno il tempo per prepa rarlo, lavoro quasi alla cieca, («Horror», 1971) Paura

Io prima manco sapevo che esistessero i vampiri. Da piccolo mi ricordo che la tata ci raccontava le favole dei briganti sardi, e io avevo paura, ma il vampiro non l’avevo mai sentito. Da noi c’è il sole che scaccia tutto. Così mi sono spie gato il successo dei miei film in America e nei Paesi nordici e non in Italia. {La

città del cinema, 1979) 7

Tanto sono pauroso e anche vigliacco nella vita, tanto mi prende il terrore sullo schermo. Deve essere un modo distorto per prendermi una rivincita. D’altra parte le mie fantasie sono sempre orribili. Amo mia figlia più di ogni cosa al mondo, ma quando la sogno, le manca un piede. Di questi tempi sogno un personaggio che fa la serenata alla sua bella e suona l’archetto sui nervi messi a nudo del suo braccio. La vita quotidiana si preoccupa di alimen tare la mia immaginazione. Ho appena scoperto che la mia casa di campagna apparteneva a un lupo mannaro. E questa mattina ho trovato, ancora sigillata, la lettera di un mio amico morto tanto tempo fa. Temevo che avesse delle lamentele da farmi e l’avevo nascosta... L’ho bruciata. («Positif», 1971) Suspense I mostri non si prestano psicologicamente per il nostro pubblico. C’è sempre qualcuno che fa lo spiritoso, e ha ragione. Ho visto King Kong contro Godzilla, il gorillone di cartapesta si batteva con il dinosauro di plastilina... a un certo punto una jeep carica di soldati si dirigeva verso i mostri, forse per aumentare la suspense. Uno del pubblico ha gridato: «Li vanno a dividere!». È stata la fine del film. Non bisogna mai offrire spunti di questo genere. Se una porta scric chiola o qualcuno percorre lentamente il corridoio, prima della soluzione della scena il pubblico l’ha già smontata con le sue battute. Se invece lo shock è provocato istantaneamente, il pubblico salta sulle sedie... salta davvero. («Horror», 1969)

Critica I miei film hanno successo anche in Francia. Mi hanno detto che a Parigi c’era un club intitolato a Mario, cioè io. Sono venuti quelli dei «Cahiers du cine ma» e mia figlia mi diceva che volevano sapere il tessuto connettivo tra quella targa che oscilla all’inizio del film {Sei donne per Vassassino), dove c’è un tem porale, e il telefono che casca quando la Bartok muore. Io non mi ricordavo neanche come finiva il film. {La città del cinema, 1979) - Come spiega che americani efrancesi hanno apprezzato i suoi film più degli stessi italiani? - Perché sono più fessi di noi. {Fant’Italia, 1976)

8

Passato

Il passato prossimo ci fa ridere; il passato remoto, invece, ci esalta e ci com muove. (Fantitalia, 1976) Ho rivisto La maschera del demonio cinque anni fa perché sono venuti gli ame ricani che volevano rifarlo a colori. Ho mandato a monte l’affare perché io e mio figlio ci rotolavamo dalle risate a rivederlo. Eccetto rari capolavori, i film di Chariot o All’ovest niente di nuovo, quando vedi film di dieci anni prima, ridi, e un film del terrore è già passato dopo due anni. (La città del cinema, 1979)

Autostima Io ho il torto di accettare tutti i lavori che mi propongono; poi non so essere serio, mi viene sempre da scherzare e per i produttori un regista che scherza è inconcepi bile. Ma sono nel cinema da troppo tempo... conosco tutto e tutti, come potrei prendere sul serio quest’enorme, assurdo baraccone? («Horror», 1971)

Sono sicuro di aver fatto solo grandi stronzate... Sono un artigiano. Un artigia no romantico, di quelli scomparsi. Ho fatto il cinema come fare le seggiole. Anzi, l’ho fatto per una doppia sfida... Contro gli americani, per esempio. Loro con le loro superproduzioni, io con il mio geniaccio alla cazzo di cane. Per quel che riguarda l’estetica, quando vedo uno dei miei film vomito... Nei miei film ci sono battute come: «Io sono una medium inconscia». («L’Espresso», 1979)

Temi Tutti i miei film sono delle specie di viaggi, di itinerari iniziatici. Non importa l’ambiente e l’obiettivo che si propone l’eroe. La vita umana ha una sola con clusione possibile. E la morte è l’unico tema su cui valga la pena di riflettere... Le fruste, le maschere, i coltelli mi permettono di giocare con l’idea della morte, di trasmetterne il gusto, l’odore. L’aldilà è visto solo come consolazio ne, quel “chissà mai” che fa sì che continuiamo a vivere, quell’incertezza che fa sì che non ci si impicchi subito. Nei miei film non ci sono mostri, si tratta delle visioni deformate di personaggi che si avventurano ai limiti della malattia mentale, dell’aberrazione sessuale... («Libération», 1980)

9

Se fosse per me, girerei un film con un unico personaggio, solo nella sua camera: l’uomo che finisce con l’avere paura di se stesso. Allora tutto comincia a muoversi attorno, gli oggetti si animano pericolosamente. Non ci sono più mostri davanti a noi, i mostri siamo noi stessi, è chiaro. Ma il mercato, a quanto pare, domanda sempre dei vampiri che escono dalla tomba, delle penose creature di cartapesta. («Positif», 1971)

Società

I miei film non fanno che riflettere un’evoluzione generale: per evadere da una società tecnocratica fondata sul progresso scientifico, ci si rivolge all’insolito, si provocano dei deliri terapeutici: basti pensare alla controcultura americana legata alla droga. Oggi si dice che la controcultura non esiste più, ma solo per ché si è diffusa nella società con una rapidità incredibile, impregnandola tutta. D’altra parte, non si crede più alla scienza. E così si vedono riapparire correnti di pensiero più vicine al romanticismo, alla mistica della natura nel caso degli ecologisti, per non dire delle sette religiose... («Liberation», 1980)

Radici Non ho mai abusato dei lettini da psicoanalisi, dei crocifissi, dei rosari o delle teste d faglio, non più che dei fumo ni, delle gelatine colorate o degli obiettivi deformanti. La frigidità di La ragazza che sapeva troppo, l’incesto di La masche ra del demonio, il masochismo di La frusta e il corpo hanno radici nella mitolo gia greca. Sono molto greco, per essere un italiano... Un giorno spero di rag giungere la fama di Basilide, Valentino, Carpocrate o di quel fantastico Simone Mago, che presentava sua moglie, scappata da un bordello di Tiro, come incarnazione della Sophia. («Liberation», 1980)

Per i riferimenti bibliografici completi dei testi citati, si rimanda alla bibliografia. io

Un autore in meno

Ambiguity cant be measured like a change in temperature. Peter Blegvad, Kew. Rhone

Nelle poche interviste che ha rilasciato, Mario Bava (1914-1980), ligure di nascita ma romano di spirito, si è definito un “artigiano” (un artigiano “romantico”, per l’esattezza), enfatizzando la manualità del proprio modo di fare cinema. Dei suoi film, infatti, spesso è stato anche direttore della fotogra fia, autore degli effetti speciali, montatore e scenografo. Facendo mostra di uno spirito pragmatico e di un sarcasmo greve da mestierante di Cinecittà, ha amato sminuirsi, arrivando all’auto denigrazione; ha dichiarato di accettare qualunque offerta pur di sbarcare il lunario; e in genere ha negato ogni lettura auto riale alla propria opera, facendosi beffe dei critici, specie se francesi. Apprezzato direttore della fotografia e autore di effetti speciali, Bava esordisce come regista a quarantasei anni, nel I960. Il suo cinema nasce come esperi mento ah’interno di quel laboratorio che è il cinema popolare italiano della fine degli anni Cinquanta: un modello straniero di successo - l’horror, reso popolare da Dracula il vampiro {Dracula, di Terence Fisher, 1958) - viene imi tato in una politica di contenimento dei costi. All’interno di questa prassi che pochi anni dopo darà origine al genere più redditizio e longevo del dopo guerra, Ì1 western italiano - Bava ha l’indiscutibile importanza storica dì ini ziare e impostare almeno due filoni. Con il suo esordio La maschera del demo nio codifica l’horror-gotico (che conta una ventina abbondante di titoli fino al 1966). La ragazza che sapeva troppo (1963) e Sei donne per l'assassino (1966), invece, creano Ì presupposti stilistici e tematici per il thriller (che all’estero viene chiamato “giallo”) lanciato da L'uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento nel 1970. Nei due decenni della sua carriera registica, Bava gira più di venti film di genere, frequentando anche, con apporti più o meno originali, la fantascienza, l’avven tura, il western, il comico e la commedia erotica. Muore quando ormai da tempo fatica a lavorare, e il cinema italiano si appresta a diventare qualcosa di diverso, e di più piccolo. Complice la televisione, si spegne il cinema dì genere, e si appresta a essere sostituito da un nuovo genere di massa, quello comico. Gran parte del percorso di Bava si svolge comunque in un’età aurea del nostro cinema: quella in cui l’artigianalità regge un intero sistema produttivo. I capo 12

lavori di Fellini e Antonioni, come ripetono i produttori dell’epoca, sono finanziati dagli incassi del cinema di serie B; e la separazione tra piani alti e bassi della produzione spesso è solo una questione di etichette, dato che tecni ci e cast spesso migrano da un set all’altro. Bava, di fatto, lavora quasi sempre all’interno di un cinema destinato a un consumo popolare, ed estraneo al dibattito critico più influente. Ma anche se è un innovatore e alcuni suoi film diventano modelli più o meno dichiarati per la produzione di genere, non fa un cinema di massa. Nessun suo film gode di incassi clamorosi, diventa oggetto di una fruizione trasversale e incide nella storia del costume, come succede negli anni Sessanta ai superspettacoli d’auto re di Fellini e Visconti, alle commedie all’italiana, ai western di Leone. Dal punto di vista produttivo, il cinema di Bava è al tempo stesso archetipico e marginale. Non è privo di redditività, anche se spesso i guadagni arrivano più dalle vendite all’estero che dagli incassi casalinghi. E pur avendo vocazione popolare e non intellettuale, è un cinema di nicchia, che alimenta presto un consumo cinefilo. È la critica straniera, e nella fattispecie francese, che per prima si accorge del l’opera dì Bava. La maschera del demonio, il suo film d’esordio, suscita interesse sia presso i «Cahiers du cinema» sia nel rivale «Positif», che nel 1961 gli dedica addirittura la copertina. Da questo momento il nome di Bava circola tra Ì cinefili europei. Da noi la critica ufficiale, quella dei quotidiani e delle riviste, di solito lo ignora, e quando se ne occupa lo tratta con sufficienza, anche se è disposta a riconoscere l’eccellenza tecnica dei suoi film. Ciò non toglie che un prestigio cinefilo di Bava esiste anche in Italia già nella prima metà degli anni Sessanta: come si spiega altrimenti che il nome di Bava figuri in copertina del feltrinelliano Film 1964 curato da Vittorio Spinazzola? O che Bernardino Zapponi annunci nel 1966 un numero del suo libro-rivista II delatore dedicato a Bava, mai uscito per la cessata pubblicazione della testata? Nel 1968, nel secondo volume di Arcana della Sugar (dedicato a «Il meraviglioso, l’eròtica, il surreale, il nero, l’insolito nelle arti figurative e plastiche e nei mass media di tutti Ì tempi e Paesi»), Piero Zanotto scrìve che all’interno dell’«horror-film» Bava «occupa un tronetto che lo situa al di sopra di tutti gli altri»; e aggiunge che l’«orripilante gotica sfilata d’impalpabili sensazioni necroforo» del suo primo film «recò al nostro cinema qualcosa di “diverso”, invano imitato da artigiani privi dell’intuito» del «maestro ligure». Bava è quindi considerato molto presto maestro e iniziatore di un genere, parecchie spanne al di sopra degli epigoni. Nello stesso anno, in occasione dell’uscita di Diaboli!, Giovanni 13

Grazzini scrive sul «Corriere della Sera» che il film piacerà agli «intellettuali snob»; gli fa eco Leo Pestelli su «Stampa Sera». Certo, in Italia la fama di Bava resta appannaggio degli happyfew, estranei a con dizionamenti crociani e marxisti (quelli per cui era agevole, già nel 1955, rivalu tare i melodrammi di Matarazzo, ma era più arduo appassionarsi a vicende ambientate in castelli infestati da streghe e vampiri). In Francia La maschera del demonio e i film successivi trovano invece un contesto in cui la cinefilia da tempo valorizza il cinema di genere, dimostrandone l’eccellenza stilistica e la complessità tematica. Per i giovani critici, la “serie B” consente di scoprire nuovi territori, affermare la propria originalità e rompere con l’accademismo benpensante. Di più, la tradizione surrealista, con il suo culto dell’erotismo e del bizzarro, legitti ma culturalmente l’apprezzamento de 11’horror, genere che conta anche su riviste specializzate, come «Midi Minuit Fantastique». In tal modo l’opera di Bava comincia a venire fruita in maniera auto riali stica, e addirittura fanatica. Dalla Francia la fama di Bava si estende, fin dall’inizio degli anni Settanta, all’Inghilterra e agli Stati Uniti. Di generazione in generazione, gruppi di fan tra smettono il culto della sua opera, pro ducendo analisi spesso pompose e un po’ ridicole. In anni recenti tale culto sotterraneo emerge, approfittando di un muta to clima culturale. Nell’ambito di una vasta rivalutazione del cinema di genere, l’opera di Bava esce dal ghetto delle fanzine, acquista prestigio culturale e medìatico, stimola un’ampia produzione saggistica, alimenta il mercato homevideo, riceve l’investitura di prestigiosi registi, il primo dei quali è Martin Scorsese. Ma che razza di autore è Mario Bava? Ha senso leggere la sua opera in una prospettiva che non sia solo strettamente storiografica e socio-economica? E solo un artigiano, come amava dipingersi, non diversamente da tanti colleghi coevi? Ma allora perché è diventato una curiosità per cinefili smunti e raffina ti? E uno dei tanti mostri creati dal delirio pseudocritico di un gruppo di inva sati, legittimati da mutati paradigmi culturali? Oppure è un vero autore, dota to di una poetica che oggi si può analizzare serenamente, senza più alibi né scuse? Non sono mancate analisi che hanno cercato di costruire e giustificare l’auto rialità bavìana con tradizionali argomenti tematici e stilistici. C’è chi ha rileva to nei suoi film una classica poetica dell’incertezza tra sogno e realtà. Altri, con maggior pertinenza, hanno sottolineato la misantropìa e il pessimismo: Ì suoi personaggi sono trattati sovente come oggetti o come insetti; e Bava ha realiz zato alcune delle sue sequenze più belle solo con elementi della natura, senza attori. Altri, infine, hanno analizzato l’uso del colore e le caratteristiche della 14

fotografia, mostrandone la maestria tecnica e la precìsa funzione narrativa all’interno dì una poetica del fantastico. Queste argomentazioni, che possono dare sostanza all’analisi dei sìngoli film, non sono però sufficienti né totalmente persuasive. Trattano Bava come un regista privo dì contesto: ne fanno un unicum senza spessore storiografico, scollandolo dal cinema italiano dell’epoca, da cui Bava prende tanto quanto dà. Per avvicinarsi al cinema dì Bava, e per verificare se ha senso trattarlo in chiave autorìale (come in fondo presuppone scrìvere una monografìa su dì luì), è necessario invece rimetterlo nel suo contesto produttivo, e poi valutare gli eventuali scarti dalla norma. Il fatto di avere realizzato due o tre film arche tipici non basta a giustificare nei confronti di Bava un’attenzione indubbiamente più cospicua dì quella tributa ta a tanti colleghi (Riccardo Freda, Giacomo Gentìlomo, Antonio Margherìfì, Sergio Corbucci...) ugualmente eclettici, a volte parimenti innovativi, e spesso meglio inseriti nella macchina produttiva. Si potrebbe liquidare la questione pensando alle sopravvalutazioni (e complementari sottovalutazioni) dì cui vìve la crìtica autorìalìsta. Ma due fattori vanno considerati per capire la specificità dì Bava. In primo luogo occorre prendere in considerazione un dato dì tipo paratestuale e biografico. Va preso con la dovuta cautela, ma trova riscontri precisi nel testo dei film. Bava spesso sì rappresenta come un regista insoddisfatto, che non può realizzare Ì progetti a cui tiene; e sì sente anzi costretto nel ghetto dell’horror, che per altro gli ha dato maggior fama. E una spìa per capire che cosa l’opera dì Bava abbia di diverso da quella dei suoi colleghi. Se ha una qualche coerenza e spicca rispetto a quella dì un Margherìti o dì un Mastrocìnque, non è perché Bava sia più autore dì loro: lo è meno. Esìste un auto ritratto caricaturale più volte riprodotto, dove Bava si è rappre sentato nell’atto di rompersi letteralmente le palle (fot. 1). A differenza dì tanti colleghi, Bava segnala sempre, nel suo modo dì girare, il disinteresse per quello che fa. Raramente sì comporta da semplice esecutore, neutro e professionale; e non è nemmeno quel tipo di regista (ce ne sono tanti, nel cinema italiano dì serie B e C) che gira con prosopopea ignobili eia!tronate, convìnto dì realizzare capolavori. Bava mostra quanto poco crede in quello che sta girando. E que sto è percepibile e decodiflcabile all’interno del film, al di là delle dichiarazioni a posteriori. FOT. i 15

In secondo Imogen sin da aL cwfro dWù 2?ra2 si assiste nel cinema di Bava a una ridondanza dell'appaiato formale che va a scapito della narrazione. Tale ipertrofia stilistica esorbita dal semplice orgoglio delf artigiano che osten ta la bella inquadratura o il piano sequenza riuscito. Essa invece pone incon gruamente in risalto la mediocrità quasi sistematica delle sceneggiature* la scarsa definizione dei personaggi,. verosimiglianza degli snodi narrativi. In certi cast come 5 b&nboiz Li si arriva a un autentico autosabotaggio* dove al tro$x> po di suspense e logicasi contrappone un frappo di stile : una per restare in un ambito concettuale caro a Girmelo Bene. E proprio ciò differenzia Bava dai suoi colleghi, che quando sono poco convinti di ciò che girano cercano di cavarsela in modo indolore e di sfornare un pro dotto il più neutro possibile. Un buon esempio è oSèrto da una sequenza alh fine di Dopo che Eva Bartok (uno dei due assassini del film) è appena caduta da un cornicione* tornarne nell atelier dei delitti: h. macchina eh presa inizia un lungo carrello* zigzagando trai manichini di un salone vuoto (uno di essi cade* come se f avesse spostato una mano)* fino a inquadrare* attraverso lo spiraglio di una porta* Cameron Mitchell (feltro assassino* complice della Bartok) chestascassinando un cofanetto (fot. 2). Dovremmo avere paura di quello che potrebbe succedere: in realta non proviamo alcun interesse per i personaggi (non solo esseri spregevoli* ma figure minori e poco delineate* che tengono banco dopo uriora e passaselo perché sono gli unici superstiti)* e siamo invece distratti chi colon inverosimili come in un quadro manierista e efelf arditezza hitchcockiana del piano sequenza. A questo punto Bava stacca* e dedica una serie di piani a Mitchell che* insospettito* vaga nel salone (fot. 3). Quando toma nelhstanza* Eva Bartok* rediviva e minacciosa* spunta non dal salone* ma da dove meno ce lo aspettiamo: da un passaggio segreto dietro una libreria posta di fronte alla porta da cui abbiamo spiato Mitchell (fot. 4). Pèrche ha fatto ungilo cosi macchinoso? Chi si muoveva* allora* nel salone? I conti non tornano* tutto il piano sequenza preparatorio si rivela un atto gra ie

tuito* uro svohzzo prima che il racconto si decida ad arrancare verso la fine. Se un regista diserie Q di quelli che si sono riscoperti alla fine del secolo scorso* annaspa per far quadrare i conti* Bava gira con il massimo impegno le sequenze sbagliate* che alla finesono anche le piu belB. Che cosa permette a Bava di agire così? Esat tamente il sistema produttivo in cui è inserito. La ridondanza stilistica dei film baviani è tollerata in quanto non mette a rischio grossi capitali* ed è ininfluente per la redditività finale. Al dis tub utore e allo spettatore non importa apprezzare la fotografia di un horror; se poi capita che sia raffinata non va comunque a detrimento degli incassi: basta che non ab bia fatto lievitare i costi. Bava è un esempio* tutf altro che unico* degli spazi di libertà e di sperimentazione che i registi estrosi e bizzarri potevano ritagliarsi all'interno di un sistema caotico e privo di forti controlli. Da Mino Guerrini a Brunello Rondi* da Cesare Cànevariad Alberto Cavallone* da Sergio Garrone a Renato Polselli* non mancano* in questi due decenni* altri irregphri tollerati dal sistema che operano tra la serie B e hsene D; nel caso di Bava* forse* questa bizzarria è stata praticata con maggio re pervicacia o divertimento* in rispondenza a una particolare inclinazione. Formalista innamorato delh tecnica* spesso interessato alle immagini piu che alle storie* non per questo Bava è un regista esteta* né sfodera le impari pretese intellettuali di alcuni dei registi appena citati Egli rimane sempre all'interno di un contesto basso* culturalmente poco qualificato* e non fa mi Ih per uscir ne. Anche per questo non servoh mai nel ridicolo involontario* né fa avvertire il divario tra ambizione e risultato. L'ipertrofia dello stile non genera una redenzione estetica* rimane un gesto gratuito. A volte si avvicina a produrne quello che aseconch delle epoche* e con sfumai ure di valore via via piu positi ve* è stato chiamato kitsch* camp* pop* cult* trash. Ma sono categorie non sempre pertinenti per Bava possono descrivere un tipo di fruizione posteriore* ma non rendono pienamente conto di un cinema che non cerca lasoddisfàzio ne a buon mercato dello spettatore. Il cinema di Bava non è mai midbufa se accettiamo la definizione di Dw^ht Macdonald* per cui il Midcult iffinge di 17

rispettare i modelli dell’Alta Cultura, mentre in effetti li annacqua e li volga rizza». Alcuni film baviani (pochi: Ecologia del delitto, Cani arrabbiati) cercano di parlare della società che li circonda. Ma più spesso sembrano negare una possi bilità di comunicazione con Ì1 pubblico. Come Alain Robbe-Grillet o Paul Morrissey, per citare due registi coevi, anche Bava spesso smonta ironicamente i materiali del cinema popolare rendendone impossibile la fruizione ingenua. Ma non ha un atteggiamento intellettualistico e una prospettiva dall’alto : rimane un istintivo, un anti-intellettuale, un bizzarro e un solitario. Il cinema di Bava arriva ben prima del postmoderno, e non lo prepara. Non è un cinema di secondo livello, citazionista, metatestuale, anche se si concede qualche oculato saccheggio. Per questo occupa una singolare posizione storica: non è classico (è troppo di genere, difforme e auto distruttivo per esserlo); non è moderno (è troppo istintivo e anti-intellettuale); e non è nemmeno postmo derno. Perché se del postmoderno anticipa alcune modalità (la fine del discri mine tra modelli estetici alti e pratiche basse, Ì1 formalismo come momento di euforia ludica, per parafrasare Fredric Jameson), non ne possiede né la consa pevolezza né gli scopi. Nel 1986 Sandro Bernardi, su «Filmcritica», ha sintetizzato il disagio dello sto rico nei confronti di Bava, affermando che «non si riesce a capire, e forse non si capirà mai, se si tratti di un grande, ostacolato dalla povertà dei mezzi tecnici con cui dovette lavorare, oppure di un mediocre, facilitato equìvocamente da quella stessa povertà, e illuminato solo in certi casi da strani lampi dì ambi guità». Oggi forse non ci chiediamo più in che nicchia della storia del cinema (“grande” o “mediocre”) collocare Bava, anche se molti propenderebbero per la prima. Chiarire se Bava facesse apposta o per caso, decidere fin dove arrivassero le sue intenzioni, probabilmente non è né possìbile, né interessante. Il cinema dì Bava non vuole essere emblematico dì un’epoca, non elabora alcuna angoscia dell’influenza, non riflette sulla fine della Storia o delle storie. Rimane un fatto privato, un gesto gratuito. Per questo è fruibile in una prospettiva auto riale, anche se resta estraneo a ogni progettazione artistica.

L'arte della fotografia

Mario Bava nasce a Sanremo il 31 luglio 1914. Il padre, Eugenio, è secondo le parole di Mario «una specie di Archimede Pitagorico». Scultore, inventore, fotografo, comincia a lavorare per la Pathé, tra il 1904 e il 1908. Da allora si 18

occupa prevalentemente di cinema, anche se continua a realizzare statue sacre per le chiese («Uno scultore di santi» è l’occhiello del suo necrologio su «L’Osservatore Romano» il 7 dicembre 1966). Nella bottega paterna il giovane Mario conosce gli strumenti del mestiere, imparando a creare meraviglie con materiali da quattro soldi. Eugenio tra smette al figlio non solo l’amore per l’arte, il cinema e Ì trucchi, ma anche una dirittura morale d’altri tempi. A tredici anni Mario offre al padre un suo qua dro, ma in cambio riceve uno schiaffo perché ha messo la sua firma: «Neanche Raffaello firmava le sue opere!», lo redarguisce Eugenio. Dopo avere fondato una compagnia dì breve durata, la San Remo Film, all’ini zio degli anni Dieci Eugenio si trasferisce a Torino, allora capitale del cinema italiano. Eugenio lavora ad alti livelli: fotografa Quo vadis? (di Enrico Guazzonì, 1913) e Cenere (di Febo Mari, 1916), con Eleonora Duse. Non accreditato, collabora a Cabiria (di Giovanni Lastrone, 1914): a fianco dì Segundo de Chomón, è uno dei responsabili della fotografìa e degli effetti speciali. I suoi ultimi lavori torinesi sono la supervisione (e, secondo le testimonianze dei familiari, la realizzazione) di due film con il forzuto Alfredo Bo eco lini, Le ulti me avventure di Galaor (1921) e Galaor contro Galaor (1924), attribuiti per la regia rispettivamente a Mario Restivo ed Eugenio Perego. Intanto è arrivata la crisi postbellica, ed Eugenio sì trasferisce a Roma con la famìglia. Nel 1930 Eugenio entra all’istituto Nazionale Luce, fondato da Mussolini nel 1924. Pare anzi che goda dì buone aderenze con il fascismo, per quello che sì può capire dai ricordi dei familiari raccolti con una certa confusione da Tìm Lucas nella sua monumentale biografia Mario Bava - All the Colors of the Dark. Eugenio lavora come supervisore dì documentari (parrebbe di propa ganda), e poi come direttore del reparto trucchi cinematografici. Mario, che ha fatto il liceo artistico senza conseguire la maturità (si è rifiutato di sottopor si alla prova obbligatoria di ginnastica), sogna intanto dì diventare pittore, e collabora brevemente come vignettista al «Marc’Aurelio». Nel 1934, ventenne, sposa Iole Sergio, e inizia a guadagnarsi da vivere andando a bottega dal padre. Rimangono vaghe le notizie di sue collaborazioni a disegni animati; di fatto il grosso del suo lavoro pare consista nel realizzare i titoli di testa delle versioni doppiate dei film americani, e delle versioni dei film italiani per il mercato estero. Nel 1936, con le sanzioni, le case americane chiudono, e quelle italiane «quando si trattava di avere i soldi per il lavoro fatto, ti dicevano sempre di ripassare». Mario decide allora di lasciare l’impiego all’istituto Luce, con l’in tenzione di diventare cineoperatore. Il primo gradino della gavetta è fare l’assi19

•stente: b d rende sotto la sua ala Massimo Terzane., uro dei professionisti più stimati dell'epoca. bfel 1939 Bava esordisce come direttore della fotografia di due cortometraggi del giovane Roberto Rossellini: IL taccbiw pi?potente (in origine intitolatoli ^rfìdiALih^: il pennuto del titolo è un simbob dellInghilterra) e Lavica 2? resa. Tanno dopo» poco prima che inizi h. guerra viene promosso a operato re di lungometraggi e lavora tra f altro con Marcel THerbier in LijfeLMÌtà> pecione italiana di La. comèdi du Nel 1941 conosce Francesco De Robertis («un >ero genb> l'inventore del neo realismo. non Rossellini che gli ha rubato tutto^ dichiara in La. città dd ciwma) ed è operatore del dittico sot tomarino suL e laid Lavora anche in La #ave biacca che firma Rossellini ma cne> secondo Bava dirige De Robertis. bfel 1943 esce il suo primo lungometraggio come direttore della fotografia SartBe*a. p icce La Ai di Renato Simoni e Umberto Scarpelli. Bava attraversa indenne la guerra lavorando all'an nona del comune di Roma; nel 1944 nasce il figlio Lamberto, bfel dopoguerra il hvoro riprende a ritmo sostenuto» sul doppio fronte dei lungometraggi e dei documentari. In questo campo Bava firma le prime regie vecchie > 1946; Arfiteafiv Ravi^ 1947)> oggi irreperibili. Come direttore della fotografia Bava lavora in un ambito probabilmente redditizio ma poco prestigioso: i film musicali di Mario Còsta (5 barbiere 1946; Ltlisìr dimore* 1947X* l'edificante Astone dì Padova. (di Pietro Francisci. 1949X che i-esce in tutte le parrocchie^ e per cui costruisce una mirabolante gxrtta con la carta del pane. Il fetto che rimanga estraneo al neorealismo foce dipende da passate frequentar io ni politiche. Un avanzamento di carriera importante avviene quando irlo Ponti» zate e più una delle case di produzione meglio ux è A&ss innovative delfepoca II suo primo Italia. (li Dnilin Còletti 1950). Seguono Quel bandito %>w> à/ (di Mario Solati. 1950) e due capolavori di Steno e Monrelli Vitadaca^i (1950) e Guardie* ladri (1951). Strirge amicizh con Aldo Fabrizi. che b vuole come direttore della fotografia della sua trilogia La 20

(1951\ L&famtà&Pattsguaj J&. for tumi (1 951\ PdpàdìvMta. ^^^2(1952). Che dilettole delh fotografia è Mario Bava? Monicelli (in Kill Ba£y Ki2.( 2 wm. riprende i due visitatori sulle scale; poi li ab bandone* e sembra diventare una loro sog gettiva (e la voce fuori campo di Choma a un certo punto sembra avvalorare questa ipotesi); rra alla fine delh rotazione torna a inquadrarli fot. 25). Lo sguardo della sezione centrale* quindi* non era il loro; o se apparteneva a loro* inseguito è servo hto via da essi. Il risul tato è che alla fine i personaggi sembrano g tardai j* e sono diventati delle potenziali vit time. Tanfè che subito dopo la macchina da presa abbandona Choma che rovista nella tomba e si immerge nel buio di un ossario* finche rimmagine diventa completamente nera. A chi appartiene quest'ultimo sguardo* questasoggettrva senza soggetto? Q mieosa di simile avviene quando la figlia dell'ostessa entra nella stalla* e la macchina da presa h ab bandora per avvicinarsi a una fine stra da cui possiamo vedere il cimitero e la tomba eh cui sta per risorgere Javutich fot. 2é). Chi ci fa vedere questa immagine? Perché ce la fa vedere ? Lo sguardo dello spettatore* privo del filtro del personaggio* viene catturato dalla fluidità del movimento* e condotto dolcemente a vedere l'irreale. Senza tirare in ballo vecchie teorie dellenunciazione* va rilevato lo statuto incerto di molte immagini in movimento* dove la cessione delh sguardo segnala sempre f irru zione del fantastico. Nel caso estremo* h macchina da presa arriva a incarnare f invisi bile. Quando Javutich entra nel salone del castello* vedano solo l'efiètto del suo passaggio : mentre la macchina eh presa carrella verso destra* il vento scompiglia glispartiti

e le tende* farnaturae un busto cadono a terra £òt. 27). Bava in .seguito disse - per spregio degli attori - di voler girare un film consoli oggetti: ma già nel s uo primo film dimostra come il cinema funzioni anche senza i corpi* grazie a uno sguardo in costante e ambiguo movimento. Alla rappresentazione del fantastico contribui sce inoltre lo zoom* che Bava usa in modo ancora più. vistoso che in CaLtiii, il ùfMwrt&Zs. Le funzioni drammaturgiche del carrello ottico sono chiare: evi denziare f irruzione dell'orrore* rendere fulminea e perentoria fazione. Si veda lo zoom in avanti che sottolinea l'apparizione di Javutich nelhstanza di "\^jda (fot. 28); e quello* all'indietro* sulla croce impugnata da Vajda che respinge Javutich. Sara nei film s uc cessivi che Bava cornine era a servirsi dello zoom in modo grat aito e autodistruttrvo. Bava però non punta solo su un sofisticato apparato formale per mettere inscena il fanta stico. Egli infetti rappresenta l'orrore anche nel modo piu diretto ed esplicito* attraveso gli effètti speciali. Còsi facendo apre nuovi spazi di rappresentabilità e sfida i limiti della censura dell'epoca. Come questo sia potuto avvenire* è ab bastanzasorprendente. AU inizio degli anni Sessantasi usa ancora la revisione preventiva delle sceneg giature* come da legge 379 del 16 maggio 1947 : i produttori inviano a un'ap posita commissioned. copione* attendendo un parere positivo prima di inizia re le riprese, bfella revisione di La dd dimwit datata 9 aprile I960* si legge: idi copione è talmente infarcito di streghe di vampiri di scheletri* di fantasmi* con relativo complemento di delitti e di cacbven* che in confronto a questa pellicola il film su Dracula diventa uno spettacolo per bambini e per dilettanti di orride manipolazioni spettacolari [...] Le varie sequenza per quanto concerne la loro carica orripilante* potranno essere valutate sob su fotografico^. L'anonimo censore intuisce che il film di Bava* p ur inquadrando si in un genere già noto* è qualcosa di inedito* e di potenzialmente pencobso. Ma il film passa in censura il 10 agosto I960* con un semplice divieto ai 39

minori di 16 anni* senza apparenti problemi né richieste di tagli* almeno secondo quanto si evince dai documenti disponibili all'Archivio di Stato e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali: forse il clima estivo favorisce fin dulgenza o la fretta della commissione. 0 forse viene sotto valutato un genere poco roto e considerato ancorasocialmente poco perico loso. In altri Paesi* invece* La maschera ha problemi di censura: in Inghilterra viene proibito fino al 1%8. Fin dalla scena d'apertura* con il marchio rovente impresso nelle carni della strega e il mascherone chiodato conficcati? nel suo volto con un martello (e il sangue che zampilla)* La masebem. m trasgredisce vis tesamente i canoni del visibile dell'epoca, e prosegue nella linea di Calt&i il immettale rappot. » presentando il fantastico e l'orrore con la mas sima concretezza corporea unita a un compiaciuto estetismo macabro. Il racconto è scandito dalle trasformazioni del volto deltas trega* prima trafitto dalla maschera chiodata* poi con le orbite cava in seguito dotato di occhi ma segnato ancora chi buchi dei chiodi (nel primissimo piano in cui ipnotizza Cfìomà* fot. 2?)* e infine sempre piu bello. Il corpo* invece* rimane cadaveri co sotto il manto (fot. 30): coincidenza degli opposti* ancora una volta* e shock visivo cui gli spettatori dellepoca non erano preparati. Ed è qiasi sem pre il volto a essere oggetto della violenza a Chomà viene trafitto un occhio dal pope (e anche stavolta si vede il sangue zampillare); del principe padre ormai vampirizzato si vede la tasta che si squaglia tra le fiamme. Le forze del male e (hi bene - in que sto indifferenti - infierirono su quanto findi viduo ha di piu personale* la fisionomia (o maschera che sia).

.2*

dell'ap parato formale e iconografico* ci si pub chiedere quanto si sentisse o volasse essere auto-

re Bava in questo suo primo film ufficiale. Al di fa della ricerca tecnica. una -spia di ambizioni alte può essere costituita (falle citazioni. Oltre a quella di La. L*Lla. * La. tasria ce né una ancora più esplicita di il vanpiw *ifi* -jymphofii* d*s Gro-utfiSy di Friedrich Wilhelm Murrau> 1?22\ nella sequenza della carrozza di Javutich che attraversa il bosco. Se Mumau accelerava le immagini per rendere la dimensione fantastica Bava ricorre al ralenti: in tal modo sottolinea fapropna originalità e stabilisce con il classico un dfalogo da pari a pari come può fare sedo chi sia consapevole del proprio talento. All'epoca tuttavia gli spettatori e i critici italiani non hanno glistrumenti per valorizzare il film* o se li hanno sono soffocati fai pregiudizi. Su «LEuropecM Ivfarotta liquida il film in modo sbrigativo (parla di i 1545) per gli angoli di ripresa la profondità di campo> la quantità di nero. Quando bfora sale le scale> il suo volto entra ed asce dalla luce $òt. 48)> con Tefiètto noto chi tempi di La maschera demonio. Ma dentro 1"appartamento vuoto> tutto è innaturalmente illuminato^ e quindi ancora piu pauroso. La ragazza che sapevi troppo è una storia classicas ul divieto di guardare^ sul voje lirismo p uni to: e la luce> in quanto visione segnala il peri colo tanto quanto fombra. Quando inquadra il cadavere della vecchia EtheL per renderlo pauroso Bava non lo nasconde tra le ombre> lo illumina in mezzo al bric-àbraz della stanza (fot. 45). E nel confronto finale tra Laura e Nora* è soprat tutto quest "ultima e non la pazza a essere illuminata espressionisticamente $òt. $0). Cbsìc quando Nora sente una voce femminile che la chiama nelf ap partamento vuoto e illuminato non sa da cosa fuggire. e si sente ancora piu in trappola. Non ci sono ombre in cui possa nascondersi h pre senza minacciosa: questa sembra ovunque. Senonché proprio sul piu bello,. si torna alla tradizione: sispegne la luce nella stanza da cui proviene la voce> e Noia resta sulla sogli a. incertase avventurarsi nelle tenebre. La sequenza in esame ha una conclusione in cruenta e sdramrratizzante. in linea con h. comS6

ponente rosa del film la voce misteriosa provie ne da un registrato re» e chi ha-seguito Nora è il .suo innocuo spasimante. MaJgrado ciò» il con fronto con h -sequenza di L*ìwctiL> ddLe piwne dì crìstaiLf in cui una donna entra in un pahzzo» -sale incautamente le -scale al buio e infine viene uccisa a rasoiate» evidenzia numerosi ele menti stilistici in comune: dall'inverosimiglian za alla dialettica tra rumore e musica* tra buio e luce. Qò non significa che Argento abbia per forza visto il film di Bava (per quanto imp robabile > Tha negato pubblicamente)» che rabbia copiato furbamente» o che se ne sia ricordato inconsciamente: è solo il segno di come un repertorio di soluzioni stilistiche» nel giro di alcuni anni» diventi patrimonio condiviso e codificato» funzionale alt effetto voluto e rico noscibile dallo spettatore. Nel 1%3 una sequenza come quella esaminata è ancora un esperimento» non si imprime nella memoria collettiva* ma rimane come un modello nelhs uà complessa elaborazione linguistica. La vecione americana di La ragazza che inserisce molte più gag (quando Norasi mette in baby-doll un ritratto -quello di Bava stesso -sem bra spiarla) e ha un finale diverso : Nora e Marcello assistono a un omicidio» ma questa volt a decidono di disinteressarsene. In quella per il mercato italiano e francese si inserisce invece il dubbio che finterà vice neh possa essere stata un'allucinazione. Il gioco è vecchio (vedi La dd. stratte Wt>ma# w? di Fritz Lang» 1?44])» e in questo caso è una boutade in linea con h vera leggera del film su cui non vale la pena di insistere. Htocìioal golcoc / frte vrWtV delfapaufae Lìffustì e p7 corpo

Nel 1963 l'americana Aip» che ha distribuito con successo negli Stati Uniti i precedenti film di Bava* unisce le forze con la Gahtea e h francese Société Qnématographique Lyre per produrre un horror; Z fre wltì ddLa pauia a epi-

s?

re materiali delle produzioni precedenti: le scenografie e le musiche di Li maxberi dèi Aw/w nell episodio IWurdiLk fot. 51X e le scenografie di Li rigizziche trtypQ in i tdqftw. Lascenegghturaè del giovane Alberto Bevilacqua e alsecondo film con Bava» consente alla produzione di ottenere il minimo garantito nelle pre vendite ai distributori. Il film» in ogni caso» in Italia viene visto eh pochi: 7 2 milioni di incasso, un record negativo nell opera baviana

Un castello rìcino al mare, un cavaliere Nel castello la governante Giorgia contempla la teca che racchiude il pugnale con cui si è suicidata sua figlia ISnia dopo essere steta sedotta da Kurt Men lift. Kurt adesso è tornata raccolgono gelidamente il pad conte Vlad imi [ il fratello Cristiana che ha appena sposato la bella Nevenka e la cugina Katia un tempo innamorata di Cristiana Nessuno cede ai propositi di penti mento che manifesta Kurt Pu tardi sulla spiaggia Kurt soipende Nevenka da sola. Un tempo erano amanti la bacia la frusta sulla schiena («Ti è sempre piaciuta la violenza*), la bacia anco e. Dissolvenza. La sera Nevenka non si trova Kurt nd la sua stanza, viene pugnalai) al la gola da mano ignota con il pugna le fatidico. Il servo Losat trova Nevenka svenuta sulla spiaggia e poi il cadavere di Kurt Nessuno è molto com mosso II corpo viene inumato nella cripta del castella Cristiano sospetta che ad avere ucciso Kurt sia stato il pad re Neven la. a letta sente s ibil i e schiocchi di frusta si alza, va nella stanza di Kurt vede dei rami che sferzano la finestra aperta intanto comincia a conere voce di presenze soprannaturali Neven la vede alla finestra Kurt con il collo fasciate e macchiato disangue Ancora a lette, sente dei passi vede gli stivali infangati di Kurt e la sua mano che le strappa la camicia da notte Urla accorre Cristiano II giorno dopa nella cripta vede orme fangose Poi mentre è in deliquio davan ti a Ilo specchio, le appare Kurt chevince la sua resistenza, la frusta e la bacìa «Sono tornato per vendicarmi dice La mattina il conte Vladimir viene trovato sgozzata Nevenka grida che è la vendetta di Kurt l sopravvìssuti si scambiano accuse Cristiano trova il servo losat nella cripta le impronte te ngose potrebbero essere sue senonchè i due odo no la risata di Kurt dietro la sua pietra torn baie trova no Nevenka svenuta. Pattando con Katia Cristiano sidioe convinto che Kurt sìa ancora viva e decide di aprire la sua bara. Kurt appare a Nevenka dice cheè lultima volta che può vederla a meno che non b segua. Cristiano trova nella bara un cadavere irriconosci bite, che dà alte fiam me poi sente la risata di Kurt e insegue uifombra fin nella camera di Nevenka Qui qualcuno ceca di pugnalarla è Nevenka Attraverso un passaggio segreta Nevenka torna nella cripta Kurt te appare era stata Neven la auccidere sìa biche il padre Adessa mentre KUrt la bacia per tuItima volta vuote pugnalarb e liberarsi di bi definitivamente Cristiano arriva appena in tempo pervadere Nevenka che parla da sola e abbraccia il vuota pugnalandosi Morente. Neven la confessa di essere stata succube di Kurt Cristiano la perdona. Nella bara in fiamme si contorce il fustino di Kurt 63

La.frusta.* il è un esempio tipico di horror italiano* con piu di un punto di contatto con LcyyibiL* &gy*to Hìcbdi Freda. Non per nulla sceneggiatore di entrambi è Ernesto Gastaldi. Le caratteristiche sono ormai codificate: 1 ambientazione genericamente ottocente sca; l'atmosfera morbosa ametàstradatra il fumetto nero (Dìa&oltà esce nel novem bre 1962) e il io manzo dapperdice; l'at trazione verso il perturbante* sospesa tra senso di colpa cattolico e consapevolezza freudiana e infine fine ertezza tra spiega zione razionaihtira e accettazione del soprannaturale. Ma viene a mancare f au ra di La maschera f impres sione di avventurarsi per h prima voltas u un terreno pericoloso. Quanto fosse spiccato 1'interesse che Mario Bava doveva provare per la storia* si evince dallasequenza in cui esistano e Katia stanno dibattendo se Kurt sia o meno un fantasma: (fai pedante campocontrocampo dei due personaggi che par lano* il regista stacca su un vaso di rose rosse (intanto il dialogo continua fuori campo)* e vi gira attorno per circa 180 gradi* fino a tornare a riprendere* sullo sfondo* 1 due attori ancora intenti a scambiarsi battute foncfementali (fot. %): ma ormai f attere io re - dello spet tatore cosi come del r^ista - se nè andata da qualche altra parte. Se Lafrusta. s ilcotpo resta affascinante* none per il morigerato sadomasochismo (Tot. 57)> che p ure all'epoca costò al film già teliate efei produttori per avere un abbas samento del divieto ai minori* una denuncia per oscenità con conseguente confisca di alcune scene e del manifesto; e non è nemmeno per il vieto tor mentone del sogno o realtà A renderlo interessante è la capacità di Bava di costruire un fantastico diffuso e impalpabile con mezzi squisitamente cinematografizi. 64

Lafruste. s il

è uro di quei filra in cui* come notava Scorsese* donne in ’rita glia ’ragano per i corridoi* e non s accede praticamente nulla 0 meglio* s u: cede che Bava dipinge le scenografie* alternando le luci naturali (zandefe* lampade* fuochi) a Ilici irreali che sembrano far parte dell'arrechmento (i colori preferiti sono gialb* azzurro* viola e verde* in genere usati in corn binazioni di due* piu di rado di tre). Allo stesso modo* Bava dipirge l'atmosfera di rumore : i sibili veri o immaginari (fella frusta il ’renio onnipresente* ma arche il mare* presenza ab bastanza are nala in uri horror [Tfes di Roger Corman è dello stes so anno). La musica di Carlo R.ustichelli (che ne riciclerà qualche tema per Operaztiw non stacca quasi mai: all'inizio urta con la sua enfasi tardororaantica* poi finisce con il diventare anches-sa un elemento «del conte le luci variopinte. Bava* sicuramente* non vuole fare paura* e ciò spiega f insuccesso commerci-afe del film. Non c'è alcuna suspense o contenu to onorifico nelle apparizioni rituali dell'orab radi Kurt* che Bava non ripren de qmsi mai nello stesso pano con Ne ’renio. Il gioco del campo-controcampo (con le inquadrature magari riprese a distanza di giorni) crea letteralmente il

compresenza «dei due personaggi* e non altro. Vediamo la mano o la fàccia di Kart che avanzano verso l'obiettivo* mentre la luce cambia due o tre volte (fòt. 58): ma per un piano che unisca i due pesonaggi dobbiamo aspettare il finale* quando Nevenka e Kurt si abbracciano per f ulti ma volta (fot. 59)- -Sembrerebbe la smen tita del teorema* h. dimostrazione delf esi65

stenza di Kurt: ma subito dopo Bava ci mostra lastessascena vista con gli occhi di Cristiano e bk>enk^ «questa volta abbrac cia il vuoto (fot. 60). Chi vedeva allora la scena precedente;, quella con il fantasma (zhe non era una soggettiva si badi)? A Bava non interessa.sciogliere fambiguità* o magari impartire qualche lezio re ira sul cinema come illusione. La frustai il è un film fantastico proprio perche i conti non quadrano e la logica zoppica: non solo e non tanto nella storia, ma •soprattutto nella rappresentazione. Contraddizioni* false piste (poco prima che Kurt venga ucciso* sembra che il padre vada «da lui attraverso un passaggio •segreto che solo loro due conoscono^ equivoci che la sceneggiatura non sa

(il tormentare delle orme fangosa che rinuncio a ricostruire per pietà Ss1tirelettale): egra cosa contribuisce a creare un mondo che ha leggi (o non-

leggi) del tutta particolari Il vero fantastico è altrove: fantastico* per esempio. è il raccordo tra le nubi che circondano h luna (un fondale dipin to?) e i capelli (in fuori fuoco) di Nevenka sul cuscino* cui segue un movimento di macchina verso is udì «occhi* Tunica parte illuminata del suo volto cone in un qua dro di Alberta Martini (fot. 61). C'è una resola fissa* in Laputta t il rt-o* ed è che chiunque cammini in un corri doio viene ripreso con uri carrello in primo piano* nentre ombre e luci colora te sfilano sul suo volto: che sia vivo o che sia morto> buono oppure cattivo. La vera operatrice di irrealtà è la macchina da presa* che* con isuoi percorsi a vuoto* segue gli attori si allontana* gira loro at torno* come in una spece di L'&m aÀ$ariMt>ad (L'awèe t>aaL «di Alain Pesnais* 1?61) in ver?ione «da edicola.

Sadifmo eforìrdlsmo: Sei Awne per tassassimo

Abbandonati fantasmi e vampiri» di cui deve essere saturo^ nel 1964 Bava diri ge un thriller di ambientazione contemporanea per Ibttuww. Al contrario di Li ngdz&iche sapeva tx>ppe> è a colori e vengono a cadere tutti gli elementi di commedia. La Roma post Dolce vita che appare sullo sfondo è popolata da belle modelle di nazionalità indefinita» drogati e nobili penasi di vano tipo. Nelfe. coproduzione italo-franco-tedesca il nome più noto è quello di Georges de Beauregard sempre in equilibrio tra cinerea cfautore (Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Melville; e operazioni commercili. Tra le intenzioni» verosimilmente» de quella di inserirsi nel filone tedesco di gialli ispirati dai libri di Edgar Xfàlfece» i cosiddetti Krimi» dove il si abbina a un uso sempre più audace dellerotismo e della violenza. Anche nel film di Bava scrit to cn ìmrcello Rondato e Giuseppe Barilla» f inchiesta poliziesca diventa cor nice per urtasene discene di suspense, dove vengono uccise le vittime prede stinate. Ma più che negli esempi stranieri» f intreccio diviene un mero prete sto: il film è in funzione delle sequenze di terrore e di orrore» temute e agogna te dalln spettatore-modello. Le performance dellassassino diventano fequivalente delle scene hard in un porno, e vanno valutate volta a volta per f inge gnosità della messa in scena. Il che» nell’Italia del 1964 è senza dubbio in anticipo sui tempi: da cui un divieto ai minori di 18 anni senza apparente richiesta di tagli (che invece vengono imposti al film nel 1999 per il passaggio televisivo)» ma anche uno scaco incasso. soffia il vento, e si stecca uri insegna deltatelier Christian Nel pa icq al buio, la modella Isabella viene stango lata da un assassino con il volto ricoperto da un cappuccio bianco Poco dopo, in un armadio, la contessa Cristina di ettrice delfateliet ne scopre il cadavere L'ispettore Si testi arri va sul posto e interroga i presenti. Si scope che Isabella era l'amante del tant quarto Franco Scalo Durante una sfilata Nicolo amica delladàunto ritrova per caso il diario di Isabella. Pare contenga delle rivelazioni compio mettenti per tetti Nicole decide di avvisare stalo che la richia ma poco dopo chiedendole di raggiungerlo subita II diario, lasciato incustodito scompare nel nulla Nicole va a casa di scalo dove ^aspetta t assassino senza volta dopo un lungo inseguimen to fe uccide con il guanto chiodato di u riarmate ra. Lo stilista Marco che èun tossicomane accompagna a casa Peggyc di cui è in/ano innamorata Peggy viene avvertita da una telefonata di Silvestri che Nicole è scomparso e manda vìa Marca Rimasta solo brucia il diario di isabelle che precedentemente av&a Libato a Nicole Poco prima che arrM Sitestrì. ^assassino si introduce in casa sua. cera il diario la tramortisce e la porta 67

via. La lega a una sedia e la tortura bruciandole una mano contro una stufa. Quando Peggy strappa il cappuccio all'assassino, questi le brucia la faccia contro la stufa. L’ispettore Silvestri porta al commissariato tutto l'entourage dell’atelier: Scalo, il marchese Morelli (che si è accordato con Scalo per un alibi), Marco, Massimo Morlacchi - direttore ammini strativo -e Cesare Lazzarini, un altro stilista. Decide di fermarli tutti. All'atelier la modella Creta, nervosa, chiede inutilmente alla collega Tao Li di farle compagnia. Tornata alla sua abitazione, Creta scopre il cadavere di Peggy nel bagagliaio della sua auto, e lo porta in casa. L'assassino la soffoca con un cuscino. Dopo avere trovato i due cadaveri, Silvestri rilascia i sospettati. All’atelier, Morlacchi scende in un sotterraneo dove c'è la stufa del delitto. Arriva Cristina, che spiega di avere ucciso Creta per stornare i sospetti da Morlacchi, autore dei primi tre omicidi. I due sono amanti: Morlacchi aveva ucciso il marito di Cristina, ed era ricattato da Isabella, la prima vittima. Morlacchi le propone di uccidere Tao Li e simulare un suicidio, in modo da dare la colpa a lei di tutti i delitti. Stacco brusco: il volto di Tao Li sott’acqua. L'assassino mascherato la sta annegando. Si toglie il cappuccio (è Cristina), mette il corpo di Tao Li nella vasca, e le taglia le vene: l’acqua si colora di rosso. Qualcuno bussa alla porta: è Morlacchi, ma Cristina, spaventa ta, non lo sa. Esce sul cornicione, e cade. All'atelier Morlacchi sta prendendo i gioielli dalla cassaforte. Sente un rumore: è Cristina, ancora viva, che lo accusa di averla voluta eliminare. Morlacchi la bacia protestando il suo amore, ma Cristina gli spara. Poi chiama la polizia, e crolla sul suo cadavere. La cornetta del telefono dondola.

Con radicalità insolita per l’epoca, Sei donne per [assassino è un un film sulla morte, o meglio ancora sui modi di uccidere. Ogni omicidio è diverso dall’al tro, si usano armi insolite e minacciose come una specie di guanto con due punte letali (ispirato forse all’attrezzo che dà il tìtolo a Sherlock Holmes e l'arti glio scarlatto [The Scarlet Claw, dì Roy William Neill, 1944]). DÌ più, Bava è sempre attento ai tempi dell’agonìa, al momento in cui il corpo cessa dì essere vivo e diventa una cosa inanimata. I primi due omicidi hanno la connotazione di uno stupro, per l’accanimento sulla vittima e l’iconografia allusiva (fot. 62). Certe sequenze come quella della faccia bruciata - sono di una crudeltà insolita anche e proprio per la durata: dopo avere mostrato il volto terrorizzato della ragazza arrossato dalla luce che proviene dalla stufa, Bava mostra da dietro la mano dell’assassi no che ne tiene premuto il volto contro il metal lo rovente (fot. 63), mentre in colonna sonora, sotto la musica di Rustichelli, sì sente il rumore 68

orripilante di carne che sfrigola. Foto dì scena testimoniano che Bava girò una sequenza in cui Ì1 volto ustionato veniva sollevato dalla stufa, anche se nelle copie correnti non appare. Bava però evita dì mettere in scena Ì1 sangue fino all’omicidio di Tao LÌ (fot. 64). I corpi che con segna alla morte non sono infatti che manichini, che contengono al massimo vernice — come quella che colora l’acqua della vasca, con effetto lìrico e sdrammatizzante, che verrà citato da Martin Scorsese in Kundun (Id., 1997) nella scena in cui Ì1 sangue dei monaci uccìsi arrossa una fontana. Il pathos della morte e lo shock del sadismo, tuttavìa, per quanto rappresentati con tale evi denza, vengono anche messi a distanza. Fin dalla sequenza dei tìtoli dì testa, Ì personaggi sì confondono con Ì manichini dell’atelier e sì assomigliano tutti (fot. 65). Per un probabile taglio dei costì nel reparto costumi, assassino e poliziotto sì vestono allo stesso modo; ed è facile fare confusione tra le varie modelle. La vera suspense non sta nel temere la morte delle ragazze, che è scontata, ma nel sapere quando ricom pariranno Ì loro cadaveri (fot. 66). E una moritat di fantocci quella che mette in scena Bava: e ciò che gli interessa è più Ì1 contorno che la sostanza. Dopo La frusta e il corpo, Bava e Terzano tornano a sperimentare sul colore con radicalità ancora maggiore. Se l’irrealismo cromatico del film precedente aveva una sua giustificazione nel carattere fantastico degli eventi, qui domina il puro arbitrio. Sia che girino in interno con la luce artificiale o in esterno-notte, Bava e Ter zano danno l’impressione di colorare più che dì illuminare: riempiono l’inquadratura di macchie (in genere i colorì sono due o tre: verde/viola, giallo/malva, blu/verde/viola...) che non hanno nessuna motivazione naturalìstica. L’effetto, sle gato com’è dalla suspense o dalla funzione dì segnalare il soprannaturale, sarebbe solo di un surrealismo da luna park, come non mancava 69

nel cinema di genere dell'epoca. Ma Bava non -si limita a comporre cartoline bizzarre: ancora una volta» tiene la macchina et presa in costante movimento. Duso del pano sequenza è sistema tico e» come se non bastasse» le inquadrature sono sature di oggetti e di corpi. I uCahiers du cinema?। scrissero sarcastici: ir&

.ALopm. Da un paio d'annii produttori italiani hanno cominciato adancfere in Spagna a girare western; nellaprile 1%4 Sergio Leone inizia in Almeria le riprese del film che alla fine si intitolerà ter u# pugm dì datari. Bava* come tutto il cast* adotta nuovamente uno pseudonimo inglese: ma il produttore Achille Razzi non può permettersi una trasferta iberica* e il film viene girato 71

nelfa campagna romana con i cons ueti matte shots as ugenre location ben piu monumentai. Bui un contadino che ha perso la fattoria nella guerra di Secessione arrte a vvagon City: masi fa subito scacciare per aver difeso il giovane Slim da un baro, slim porta Pud nel covo di un amico bandite ted. Insieme progettano di svaligiare la banca del paese travestiti da soldati ma nella rapina una vecchietto ci rimane secca. Pud e Slim protestane vengono pestati dagli altri banditi e lasciati in balìa degli indiani I due vengono salvati da un drappello di soldati veil che sta scortando a torte Alamo le mogli degli ufficiali Pud si spaccia per un tenente ma la recita è difficile e uno scafato sergente lo smaschera pesto. Tuttavìa decide di non rivelare nulla agli altri, perchè Pud è tonico a conoscere i costo mi degli india ni d i cui sto nno attraversa ndo i termo ri Tra Pud e Jana. u na p rigion iera che aveva ucciso un soldato sto pratore, nasce del tenero. Dopo un primo attacco degli indiani i soldati trovano crocifissi i banditi che avevano rapinato la banca tunioo supectìte è Red che si spaccia anche lui per soldato ed è costretto a consegna e i soldi Prima che gli indiani sferrino un secondo attacca Pud lascia taccampamento per cercare rinforzi che arrivano appena in tempo per salare il convoglia Red, dopo avere ucciso Slim, fogge con i soldi Pud lo raggiunga ma sarà il segante a uccidete il cattivo. Pud riconsegna il bottino al segante e si allontana con Janet, per ricominciate una nuova vite Il modello di La. stradaper Rrte .Alamo è il vsestem americano» e non vi si trova quasi nulla delle innovazioni tematiche e stilistiche che renderanno unico il Ytestem italfano di Leone» Cbrbucci» Tesseri e Sollina. Di fatto è una classica storia di interazione in cui un fuorilegge si redime e alla fine trova un posto nelfa società: più o meno come Ombre wss? (Stagecoach, di John lord» 1939)> evocato anche dalla presenza degli indfarù che è invece assai rara nel western post- leoniano. A onore della sceneggiatura di Vincenzo Gioca Pàlli cadetto che le atmosfère e i personaggi nonsono così na£ almeno per f epoca Eeroe incerto tra bene e naie Mene direttamente cfai vrestern di Anthony Mann. Sequenze come guelfa del capitano ott uso che non rispetta un cimitero indiano. manefando così allo sbara glio isuoi uomini» o come guelfa degli indfani che buttano i dollari nel fiume per far uscire allo scoperto gli avidi soldati» mostrano una sensibilità abbastanza avanzata. E fa sequenza della rapina sfalla banca coni del inguanti nervosi sotto il travestimento rasckfati» ha una buonasuspense e se si vuole anticipa addirit tura 1*apertura di LI mucchio sehwgio (The Wilddi Sam feckinpah» 1%9)> di cinque anni posteriore. Un diretto ispiratore invece potrebbe essere 72

•stato un Fbckinpah de If anno prima Sterni Cv&riim (My&r 196$) dove an altro rranipob disoldati poco eroici va a farsi massacrare in territo rio indiano Certo» nel film di Bava manca il pessimismo del regista americano» e il finale è roseo e convenzionale. Quanto alt aspetto figurativo» Bava contiene Usuo tocco. ma fa del suo meglio per evitare lasciattena. Uuso estremo del Totalscope spinge i personaggi ai margini opposti del quadro (fot. 68) cercando di infondere una certa anosita per ovvnre alla povertà delle sce nografie: cactus di cartone e notti blu in ciclorama» bo schetti delfAgro Romano e paesi di due case. Labilità con cui Bava ha supe rato i problemi logistici di Li stmdiptrRrte - dipin gendo una specie di Monu ment "'Alley su un vetro posto chvanti alTobrettivo flòt. 69)> o sostituendo gli indiani con fantocci nei campi lunghi - giunge alTorecchio del produttore Fulvio Lucisano» che lavora per Htalian International Film il ramo italiano delf American International Pictures di Samuel Z. Adroff heasa di produzione di Corman. Nel 1%4 Lucisano propone a Bava di girare un film di fantascienza tratto da un racconto dello scrittore veneziano Penato Ifetriniero Lkn Hotte dì 21 pubblicato nel gitano I960 sulla rivista i< Oltre il cielo>i. Il titolo provvisorio dinwo/^ ddLombni diventerà ftelL ^2dopo ^esperimento di Li morte v'tefte d/rifo è Punico film di fanta scienza (genere di cui è lettore appassionato) ere Bava riesce a realizzale in prima persona Dei generi dimport aziona la fantascienza è quello che ha piu difficoltà ad attecchire in ItaiR0 anche per problemi di budget. Al film di Heusch e Bava del 1958 hanno fatto seguito» con scarso successo» due film di Antonio Margherita Spaci Mw (I960) e IL piatita. degLì wm&i spwtì (1961). Ma 73

Lucisano ha alle -spalle coproduttori internazionali che sembrano assicurare una produzione d^nitosa. Lucrano invia il racconto di Pestriniero agli -spa gnoli Antonio Rorràn e Rafael J. Salvia e alTarnencano Ib Melchior; perche -scrivano una-sceneggiatura È la versione di quesf ultimo che convince di più; Bava ? affida ad Alberto Bevilacqua e al critico Callisto Cbsulich perché la riscrivano in modo più vicino al suo gusto. Melchior voleva che gli astronauti atterrassero nel Missouri per trovare PEden con Atfamo ed Èva: e se de una cosa che Bava ha sempre avuta chiara è la differenza tra auto ironia (e autou miliazione) e ridicolo involontario. Rimaneggiato cfai due sceneggiatori italiani» il film viene girato a Cinecittà nelt aprile-giugno Ffer ottenere vendibilità sui vari mercati di riferimen to» ci sono attori di media fama (l'americano Barry Sullivan» gli spagnoli Norma Bengali e Angel ArancfaX ma il budget è risicato» specie nel comparto scenografia: e Bava provvede in prima persona» con isuoi disegni, a stabilire il look del film» usando poi modellini e métte j&>&. bfel film il capo elettricista Antonio Rinaldi esordisce come direttore della fotografia» sostituendo Terzane; e come assistente alla regia è accreditato per la prima volta il primo genito di Mano» Lamberto.

Le navi spaziali Agos eCa^ot ricevono segna li da un pianeta coperto da Ita nebbia Attirata da una forza misteriosa. tArgos atterra I membri deltequipaggio, in preda a un*improvvisa follia cercano diattoccare il capito no Mark Poco dopo si risvegliano da Ila tra noe. perfettamente nor mali Ricevono un messaggio di aiuto da Salas, il capitano delfaltra astronave Una pattuglia attraversa un paesaggio di ooze e crateri di lava, e trova gli astronauti del Calyot morti con i volti dilaniati sembrano essersi uccisi tra bru II Calyot è pieno di cadaveri e ha il reattore nudea le sabotate C li uomin i delfArgos seppell isoo no i p rimi corp i c he hanno trovata ma qua ri do tornano nel Calyot gli altri cadaveri sono scomparsi così come un uomo lasciato di guardia Nodeg Mente il professor Karan, sultArgos; è certo che sul pianga esiste una fórma di vtta astile che cerca di ìmpadron fcidi foragli astio nauti sepolti escono dalle foro tombe lacerando (in talento la plastica di cui sono avvolti SultAgos Mark sventa un tentativo di sabotaggio da pa rte d i un memb io deltequ ipaggio. Wess, che rinsavisce su bita Uno degli uomini di guardia vede delle luci misteriose" e tiova il suo collega con il volto sfigura to: questi viene condotto nel laboratorio dell’Agas In lealtà non è morto, e fa una gran paura a unadeUedonneTiona Poi viene seppellito. Piu tabi, per insistenza diTorra. la sua torn tra tiene aperta: c'è solo il cellophane vuoto. Mark guida una nuova spedizione sul pianeta tiene scoperta urtastronave appartenente a urfaltra civiltà piena di scheletri mestinosi e gigarrtesc hi Per poco Maik e Sanya c i rima ngono chiusi dentici ?4

Mark decide di partile dal pianeta quando toma Saias e un altro astronauta delia Galyot che dicono di non ricordarsi nulla Mark li fa sorvegliare e li ferma appena prima che sabotino tAgos. Satas ("Non sono Satas, sono il suo corpo*), che sotto ta tuta è uno scheletro» spiega il mistero. Il pianeta è abitato da una razza d i a tieni che si sta estinguendoe ha bisogno dei corpi altrui per vivere per questo hanno attirato in una trappola le due astio ra/ì Poi il corpo di Satas cade senza vita Mark e i suoi decidono di far saltate in aria ta Ca^ot e di toggie quanto prima Si scontrano con i lo io « compagni ora preda degli esseri misteriosi Dalla battaglia a colpidi laser tornano so lo due MarkeSanya Vfess fa partile tArgos. Ma si accorge che in Mark c'è qual cosa di strana confida la sua p ©occupazione a Sanya, ma anche lei è diventata unaliena Vifes muore nel tentativo di sabotare ^astronave. I due alieni non potendo raggiungere il pianga di Mark e V¥es$ dee ido no d i accontentarsi e scende© su u n pianeta p ù p ri mìtlva b Terra

Lasorpresa finale come segnala Curti* pare ripresa da un episodio diu4^ ooflfìdd soie (Ihirdfìwn the Sw*> 1 %0)> diretto da Richard L. Bare e tratto cfe un racconto di Richard Matheson. Pastriniero ha negato di essersi ispirato a filmo racconti precedenti* ma è abbastanza eviden te che il materiale tematico del film è in parte derivato cfe Licosa. da uà att?v moAdo (The Th'iAgfìvm Aflother 'Wortd cu Christian Nyby e Howard Hawks» 1951) e da Lìmas'iOAe degti Ultx&orpì (favarioA of the £odb Sfla&hers di Don Siegei* 19%). I temi del contagio a catena e deuimposs milita di distinguere f alieno rimonefeno» daltra parte» a ura tradizione piu antica e ben nota* guel fe dei vampiri. Innovativo e invece il rifiuto delfantropocentrismo: i protago nisti* coloro con cui b spettatore è portato a identificasi* non sono umani* come si poteva dedurre dagli strani simboli di femiera massi sulle tombe al exsto delle croci (fot. 70). ietro fe scorza futurista 2?nc>?e Aeilo spa&o è comunque un condensato del ibo nor bavfeno» e come tale viene riconosciuto anche dalla critica dellepoca. Scrive Ugo Casiraghi su idUnitài del 31 marzo 1%5: idi regista Mario Bava è» come sapete» un probo artigiano» uno che riesce sempre a for paura con niente. Il suo stile potrebbe definirei un rococò vbfeceo» nel quale gocce di sangue rosso colano nei momenti crucialbi. E un'indicazione pre ziosa del grado di autorialità con cui alfe poca veniva recepita tasta opera; e anche del fatto che lasm fomadi regista horror rOT. 70 aì ddh ^fcàintitofeto 2

75

condiziona la fruizione di un film che cerca di aprire nuovi spazi di rappresentabilità in un altro genere. D'altra parte f ibridazione tra generi diversi è chiara fin dal titolo. A riprova che la consapevolezza autoriale era presente anche nel regista* va sottoli neato come E iconografia di Hello spazi# sia un punto di raccordo di film baviani precedenti e futuri. Da La radel d>xx>#i vengono le resurrezioni chlla tomba Questa volta girate in ralenti* e con il motivo dei sacchi di cel lophane [fot. 71] > che torneranno in $ (tombole per lo.iufiad'ogtrtd) e il parti colare dello scheletro che spunta dasotto i vestiti; da-SwZ? al certi# della Terra il paesaggio hvico; mentre in Opeia&Mepauratorneranno le resurrezioni sul tavolo delf autopsia. Da perias22SM*o deriva infine il racconto cora le* in cui i personaggi sono poco caratterizzati e distinguibili f uno dall'altro. Non solo perché la sceneggiatura non da loro spessore* o perché sono inguainati in tute che hsciano scoperto solo il viso: nulla segnala infetti* quando i personaggi siano preda degli alieni* e diventino pericolosi. Ira alieni e non alieni* alla fine* non vi è nessuna differenza. Tanto piu che gli alieni non hanno forma in sé. ma assumono quella altrui: «bbnsiamo parassiti^ contesta Sahs divenuto alieno* «preferiamo padane di simbiosi^. È h metafora

perfetta di un incubo eh omologazione quale poteva nascere in unasocieta con sumista sullasciadegli "ultracorpi" di Don SregeL Mae anche h mise ex aiyme di un modo di fere cinerea povero* in cui si sdoppia l'identico: due sono le astronavi - f Argos e la Galjot - ma di fatto sono identiche; ovviamente h sce nografia (che a volte ha invenzioni piraneshne [fot. 7 2] ) era la medesima. Di assaiscarso s uc casso alfepoca* nonsi può dire che xelb spazi# abbia contribui to a lanciare una fantascienza italiana né che abbia influenzato la tetralogia della "Gamma Uno" che Antonio Margreriti gira nel 1 % 5* iniziando con Z criminali della galassia. Un'influenza sotterranea su varie generazioni di cinefili il film comunque l'ha esercitata: quando è uscito dlie* $d.> di Ridley Scott* 1$79)> la comunità cinefila 76

internazionale ha .sostenuto che almeno due motivi derivano da ttU> $>£&> '. l'astronave attirata in una trap poh su un pianeta popolato da una razza di alieni bisognosi di corpi nuovi* e h naw spaziale abbandonata (ma ancora minacciosamente in funzione), popolata daschehtd di esseri sconosciuti. Questi nel film di Bava. non sembrano essere gli alieni-vampiri ma vit time precedenti di questi ultimi (fot. 73): la coincidenza iconografica esclude comunque la casualità. Il si conclude per Bava con un lavoro alimentare per Lucisano: viene chiamato sul set di un western spagnolo. Rifigt dd Ndra&G che il veterano regista Antonio Roman sembra avere difficolta a dirigere. Fhr motivi di con tratto il nome di Bava (al contrario di quello del figlio Lamberto aiuto regista) non figura nel film finito che risulta firmato dal solo Roman; a confermare la paternità* provvede comunque un'intervista del 1970 con Luigi Cozzi pubbli cata su «New Cinema^, oltre a un documento manoscritto pubblicato da ii dove Bava lo elenca tra i suoi lavori. Alcune testimonianze, comunque, limitano f apporto di Bava a quello di una seconda urdù. Tfer iro nia della sort Rixg? dd incassa 401 milioni* più di molti altri film di Bava e si tratta comunque di un'opera poco originai e molto meno inte ressante di anche se gli spazi sono quelli* piuadosi* consentiti dalle location iberiche. Il solito, inespressivo Ken Chrk interpreta un pistolero alla Alan Ladd che si installa in una fattoria, si innamora della moglie delsuo ospite, e fa fuori una banda di delinquenti che infèsta la zona E interesse delh sceneggiatura è nullo, i personaggi privi di sfumature, l'influenza del wstem italhno qiasi assente, se non nelh colonnasonoia e in una sequenza iniziale in cui uns donatore messica no arranca ferito per tutta la durata (hi titoli di testa prima di schiattare. Sipuò immaginare di vedere h mano di Bava in alcune sequenze abbastanza elaborate (some guelfa in cui Ken Chrk sfrutta lo specchio di un saloon per uccidere un cattivo che lo minacch), o in certi usi della profondità di campo. Manon basta per giustificare il recupero di un'opera priva di interesse.

ftr quanto nato eh premesse simili* il coinvolgimento di Bava nel successivo Z dd produce un film più personale, anche se ormai anacroni7?

stioo e sostanzialmente fuori dal mercato. Il film» originariamente intitolato J&bnut eia stato iniziato da Leopoldo Savoia alte fine del 1964,. che era stato allontanato dopo che isoidi erano finiti. Bava viene chiamato in parte per la sua fama e in parte per il buon rapporto che bacon las tarde! film famencano Cameron Mitchell» che ha già diretto in Gli Mva&ri e per lassasse. Visionato il girato» decide £ b uttarlo via quasi interamente e in una settimana riesce a portare a termine il film» firmando lo come John Hold come per minimizzare il proprio ooinvolgmento. Il genere é quello vichingo di Gli MVéx>rì> ormai agli sgoccioli» ed è ampiamente ibridato con il vwtem classico. E in cobnnasonoraspiecano anacronistiche armoniche a bocca